Один из самых частых вопросов при диагностике проблем с производительностью в MS SQL Server – это как выявить и устранить блокировки. Блокировки могут существенно замедлить работу системы, особенно если они не обрабатываются своевременно. Для начала важно понимать, что блокировки – это механизмы управления конкурентным доступом к данным, но когда они неправильно настроены или долгое время не снимаются, это приводит к снижению производительности и, как следствие, к потере времени и ресурсов.

Первым шагом в обнаружении блокировок является использование системных представлений и представлений динамического управления. Простой запрос, который поможет вам увидеть текущие блокировки, выглядит так:

SELECT

blocking_session_id AS BlockerSessionID,

session_id AS BlockedSessionID,

wait_type,

wait_time,

wait_resource,

last_wait_type

FROM sys.dm_exec_requests

WHERE blocking_session_id <> 0;Также для глубокого анализа можно использовать представление sys.dm_tran_locks, которое предоставляет более детализированную информацию о всех блокировках на уровне транзакций. Для поиска «горячих» блокировок, которые могут длиться слишком долго, полезно запрашивать lock_owner_address и resource_type, что поможет идентифицировать не только сессию, но и конкретные ресурсы, которые находятся в блокировке.

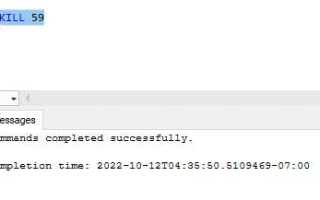

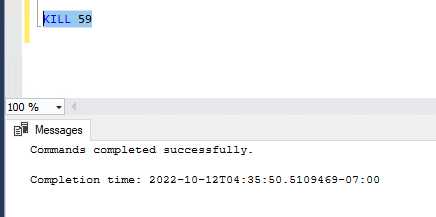

После того как блокировки найдены, следующим шагом будет анализ, как их можно устранить. В некоторых случаях помогает просто завершить блокирующую сессию, но важно учитывать, что это может привести к потере данных или нарушению целостности транзакций, если не принять меры заранее. Более безопасным подходом является оптимизация транзакций, использование индексов и перераспределение запросов, чтобы минимизировать вероятность блокировки.

Как обнаружить блокировки с помощью системных представлений

Для выявления блокировок нужно запросить данные из sys.dm_exec_requests и связать их с sys.dm_tran_locks, которое предоставляет информацию о текущих блокировках. Пример запроса:

SELECT

r.session_id AS BlockingSessionID,

r.blocking_session_id AS BlockedSessionID,

r.status AS RequestStatus,

r.command AS ExecutingCommand,

r.wait_type AS WaitType,

r.wait_time AS WaitTime,

r.wait_resource AS WaitResource,

l.resource_type AS LockType,

l.resource_description AS LockDescription

FROM

sys.dm_exec_requests r

JOIN

sys.dm_tran_locks l ON r.session_id = l.request_session_id

WHERE

r.blocking_session_id <> 0;

Этот запрос вернет информацию о заблокированных сессиях, а также о процессе, который вызывает блокировку. Важно обратить внимание на столбцы BlockingSessionID и BlockedSessionID, которые показывают, какие сессии блокируют друг друга. Также полезен столбец WaitResource, который указывает, на какой ресурс приходится ожидание.

Кроме того, можно использовать представление sys.dm_exec_sessions для получения информации о сессиях, участвующих в блокировке. Это поможет быстрее идентифицировать активные запросы и их владельцев. Запрос для проверки состояния сессий:

SELECT

s.session_id,

s.login_name,

s.status,

s.host_name,

s.program_name,

r.command,

r.wait_type

FROM

sys.dm_exec_sessions s

LEFT JOIN

sys.dm_exec_requests r ON s.session_id = r.session_id

WHERE

r.blocking_session_id <> 0;

Для более детализированного анализа блокировок можно также использовать sys.dm_exec_connections, чтобы получить информацию о сетевых соединениях, через которые происходят блокировки. Это поможет в случае, если блокировка связана с сетевыми или коммуникационными проблемами.

Еще одним полезным представлением является sys.dm_tran_session_transactions, которое позволяет выявить транзакции, участвующие в блокировке. Это представление дает возможность получить данные о текущих транзакциях, их состоянии и продолжительности, что может помочь в выявлении источников долгих блокировок.

Набор этих представлений предоставляет полную картину текущих блокировок в системе и позволяет оперативно реагировать на возможные проблемы с производительностью или блокировками.

Использование динамических представлений для диагностики блокировок

Для диагностики блокировок в MS SQL Server можно использовать динамические представления системы, которые предоставляют актуальную информацию о текущем состоянии блокировок в базе данных. Эти представления позволяют не только обнаружить наличие блокировок, но и получить подробную информацию о процессе, который их вызывает.

sys.dm_exec_requests – одно из ключевых представлений для диагностики. Оно отображает информацию о каждом активном запросе в сервере, включая статус блокировки. Чтобы найти запросы, которые блокируют другие, можно выполнить следующий запрос:

SELECT blocking_session_id, session_id, wait_type, wait_time, wait_resource FROM sys.dm_exec_requests WHERE blocking_session_id <> 0;

В этом запросе blocking_session_id указывает на сессию, которая блокирует другие процессы. Если это значение равно 0, значит, запрос не блокирует другие сессии. Также стоит обратить внимание на wait_type, который поможет идентифицировать тип ожидания, например, блокировка на уровне таблицы или индекса.

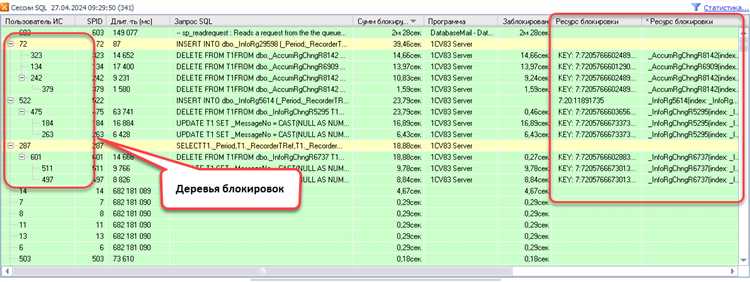

Для получения более детальной информации о блокирующих процессах можно использовать представление sys.dm_tran_locks, которое показывает, какие объекты заблокированы в данный момент и какие транзакции удерживают блокировки:

SELECT request_session_id, resource_type, resource_database_id, resource_associated_entity_id, request_mode FROM sys.dm_tran_locks WHERE request_status = 'GRANT';

В результате выполнения этого запроса можно увидеть, какие объекты заблокированы и каким образом, например, для чтения или записи. Это помогает точно понять, какой запрос или транзакция вызывает проблему блокировки.

Для анализа причин блокировки и нахождения зависимостей между сессиями полезно использовать представление sys.dm_exec_sessions, которое содержит информацию о текущих сессиях на сервере. Например:

SELECT session_id, login_name, host_name, program_name, status FROM sys.dm_exec_sessions WHERE is_user_process = 1;

Этот запрос позволяет увидеть, какие сессии являются пользовательскими и могут быть связаны с блокировками. Также можно анализировать, какие процессы находятся в состоянии ожидания, что может быть следствием блокировок.

Использование этих динамических представлений дает возможность не только диагностировать блокировки, но и оптимизировать работу с базой данных, своевременно выявляя и устраняя проблемы с производительностью, вызванные конкуренцией за ресурсы.

Как анализировать активные блокировки с помощью запроса DBCC

Для получения более детальной информации о текущих блокировках используйте команду DBCC SQLPERF('locks'), которая возвращает статистику по всем активным блокировкам. Этот запрос показывает количество активных блокировок, их типы, а также ресурсы, на которые наложены блокировки. Это полезно для мониторинга и поиска «горячих точек» в базе данных, где блокировки могут вызывать замедление работы.

Если необходимо узнать, какие конкретно процессы блокируют друг друга, примените запрос DBCC INPUTBUFFER(. Он позволяет просматривать последние выполненные команды для определённого процесса, что может быть полезно для анализа причин блокировок.

Когда блокировки сохраняются в системе длительное время, полезным будет запрос DBCC SHOWCONTIG, который помогает оценить фрагментацию данных в таблицах и индексах. Высокая фрагментация может ухудшать производительность, что в свою очередь может привести к возникновению блокировок, так как запросы на фрагментированные данные занимают больше времени.

Использование DBCC и системных представлений в сочетании с правильной интерпретацией результатов поможет точно определить причины блокировок и минимизировать их влияние на производительность SQL Server.

Как интерпретировать данные из sys.dm_exec_requests

Представленный в представлении sys.dm_exec_requests набор данных позволяет анализировать текущие запросы в SQL Server. Это важный инструмент для диагностики блокировок и выявления проблем с производительностью. Для интерпретации данных необходимо обратить внимание на несколько ключевых столбцов.

session_id указывает на идентификатор сессии, которая выполняет запрос. Сравнив его с другими запросами, можно определить, какой процесс вызывает блокировку. Если два запроса имеют одинаковые session_id, то они могут конкурировать за ресурсы.

blocking_session_id показывает идентификатор сессии, которая блокирует текущий запрос. Если значение этого столбца не равно 0, это указывает на наличие блокировки. Если блокировка длится долго, это может быть причиной задержек в работе системы.

status отображает текущий статус запроса. Статусы могут быть, например, «running» (запрос выполняется), «suspended» (запрос приостановлен из-за ожидания ресурсов), «waiting» (запрос ожидает ресурс). Статус «suspended» или «waiting» в сочетании с blocking_session_id может указывать на наличие блокировки.

wait_type помогает уточнить тип ожидания. Например, если значением является LCK_M_X, это означает, что запрос ожидает эксклюзивной блокировки на объекте. Знание типа блокировки позволяет точнее понять, что именно вызывает задержку – может быть, это таблица, индекс или другая структура данных.

wait_time и wait_resource позволяют оценить, сколько времени запрос ожидает ресурс и какой именно ресурс требуется. Если wait_time растет, это сигнализирует о затягивании процесса из-за дефицита ресурсов, например, блокировки или нехватки памяти.

command показывает, какой именно SQL-запрос выполняется. Если запрос выглядит как INSERT, UPDATE или DELETE, это может быть полезным индикатором для анализа, какой именно операции требуется больше всего времени или ресурсов.

database_id помогает определить, в какой базе данных выполняется запрос. В случае блокировки одного запроса в конкретной базе данных можно более точно определить, какая область данных или индекс вызывает проблемы.

Для эффективного устранения блокировок важно следить за связкой данных: session_id, blocking_session_id, wait_type и wait_time. Эти данные помогут не только выявить источники блокировок, но и оптимизировать запросы, уменьшив время ожидания ресурсов и повышая производительность.

Работа с блокировками в режиме транзакций

Первое, что нужно учитывать – это типы блокировок. Наиболее распространённые – это блокировки на уровне строки (ROW), страницы (PAGE) и таблицы (TABLE). В режиме транзакций SQL Server автоматически применяет эти блокировки в зависимости от операций, которые выполняются. Например, если транзакция выполняет обновление строки, сервер может наложить блокировку уровня строки, что предотвращает изменение этих данных другими транзакциями, но не блокирует другие строки таблицы.

Кроме стандартных блокировок, существует механизм совместных блокировок, когда несколько транзакций могут одновременно читать одни и те же данные, но не могут их изменять. Для этого используется блокировка Shared (S). В то время как Exclusive (X) блокировка запрещает доступ к данным как для чтения, так и для записи, обеспечивая, что только одна транзакция может работать с этими данными одновременно.

При длительных транзакциях или когда блокировки не освобождаются вовремя, могут возникать проблемы с производительностью, такие как дедлоки или значительные задержки из-за ожидания освобождения ресурсов. Для минимизации этих рисков важно использовать уровни изоляции, такие как READ COMMITTED или SNAPSHOT. Уровень изоляции READ COMMITTED позволяет транзакциям видеть только зафиксированные данные, предотвращая «грязные» чтения, но может создавать блокировки. SNAPSHOT, в свою очередь, снижает необходимость в блокировках, так как транзакции работают с версиями данных, что снижает вероятность возникновения конфликтов.

Для управления блокировками в транзакциях полезно использовать команды, такие как `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL`, для установки требуемого уровня изоляции. Команда `WITH (NOLOCK)` позволяет избежать блокировок при чтении, но может приводить к чтению незафиксированных данных, что увеличивает риск ошибок.

Также важно отслеживать и анализировать блокировки, используя системные представления, такие как `sys.dm_exec_requests`, `sys.dm_tran_locks` или `sp_who2`. Эти инструменты позволяют выявлять транзакции, которые удерживают блокировки, а также помогают диагностировать причины дедлоков или долгих операций.

Для предотвращения блокировок и улучшения работы системы стоит минимизировать время выполнения транзакций, избегать длинных транзакций, делить их на меньшие части и оптимизировать запросы. Использование индексов и правильная организация данных также помогает снизить нагрузку на блокировки и улучшить производительность в многозадачной среде.

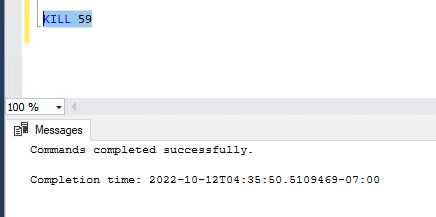

Поиск заблокированных процессов через SQL Server Management Studio

В SQL Server Management Studio (SSMS) поиск заблокированных процессов можно выполнить с использованием встроенных инструментов и запросов. Чтобы обнаружить текущие блокировки, необходимо подключиться к серверу и выполнить несколько шагов.

Вот основные методы поиска заблокированных процессов:

- Использование Activity Monitor

Activity Monitor позволяет быстро выявить блокировки и другие проблемы с производительностью. Для этого нужно:

- Открыть SSMS и подключиться к серверу.

- В меню «View» выбрать «Activity Monitor» или использовать сочетание клавиш Ctrl+Alt+A.

- В Activity Monitor перейти в раздел «Processes» и отсортировать по колонке «Blocked By». Это покажет все процессы, которые блокируют другие.

- Можно детально рассмотреть каждый заблокированный процесс, чтобы выяснить, что именно вызывает блокировку.

- Запрос через Dynamic Management Views (DMVs)

Для более детальной информации и анализа блокировок можно использовать запросы к системным представлениям:

SELECT

blocking_session_id AS BlockingSessionID,

session_id AS BlockedSessionID,

wait_type,

wait_time,

wait_resource

FROM sys.dm_exec_requests

WHERE blocking_session_id <> 0;

Этот запрос возвращает информацию о заблокированных сессиях и процессе, который их блокирует. Важно следить за значением столбца «blocking_session_id», так как он указывает на сессию, которая вызывает блокировку.

- Использование системных представлений

Дополнительно можно использовать другие системные представления для поиска блокировок:

SELECT

spid,

blocked,

waittype,

waittime,

cmd

FROM sys.sysprocesses

WHERE blocked <> 0;

Этот запрос позволяет увидеть процессы, которые блокируются другими. Столбец «blocked» показывает ID процесса, который выполняет блокировку.

- Использование SQL Server Profiler

В SQL Server Profiler можно настроить трассировку, чтобы отслеживать события блокировки:

- Откройте SQL Server Profiler через SSMS.

- Создайте новую трассировку и выберите события, связанные с блокировками, например «Deadlock graph» или «Lock: Deadlock» для захвата информации о мертвых блокировках.

- Запустите трассировку и отслеживайте заблокированные процессы в реальном времени.

После обнаружения заблокированных процессов, можно использовать дополнительные методы для решения проблемы, такие как завершение процесса или оптимизация запросов для предотвращения блокировок.

Использование Extended Events для мониторинга блокировок

Extended Events (XE) в MS SQL Server позволяют эффективно отслеживать и анализировать блокировки, выявляя их причины и влияния на производительность системы. XE предоставляет детализированную информацию без значительных накладных расходов, что делает его предпочтительным инструментом для мониторинга блокировок в реальном времени.

Для начала нужно создать сессию Extended Events, которая будет отслеживать события, связанные с блокировками. Один из основных событий, который можно использовать, это lock_acquired, lock_released и deadlock_graph. Эти события позволяют фиксировать информацию о том, когда и каким образом были получены или освобождены блокировки, а также выявлять ситуации взаимных блокировок.

Пример создания сессии для мониторинга блокировок:

CREATE EVENT SESSION BlockageMonitor ON SERVER ADD EVENT sqlserver.lock_acquired, ADD EVENT sqlserver.lock_released, ADD EVENT sqlserver.deadlock_graph WHERE (database_id = 1) -- Пример для одной базы данных TARGET package0.ring_buffer;

После того как сессия создана, её можно запустить с помощью следующей команды:

ALTER EVENT SESSION BlockageMonitor ON SERVER STATE = START;

Эта сессия будет собирать данные в кольцевом буфере, который можно просматривать с помощью следующей команды:

SELECT * FROM sys.fn_xe_file_target_read_file('system_health*.xel', NULL, NULL, NULL);

Данные о блокировках будут записываться в файл, который можно анализировать для выявления проблем с производительностью. Одним из ключевых параметров является время удержания блокировки, которое позволяет понять, какие запросы или процессы занимают ресурсы дольше обычного.

Extended Events позволяют не только собирать события, но и настроить фильтрацию для мониторинга конкретных типов блокировок или ресурсов. Например, можно настроить событие для отслеживания блокировок только на таблицах с определёнными индексами или в рамках конкретных запросов. Это позволяет значительно снизить количество ненужных данных, получаемых от системы.

Также стоит отметить, что для более детального анализа можно подключить дополнительные события, такие как blocked_process_report, которое позволяет мониторить процессы, находящиеся в состоянии блокировки более определённого времени. Это особенно полезно при диагностике взаимных блокировок (deadlock).

Использование Extended Events для мониторинга блокировок в MS SQL Server даёт возможность более точно выявить проблемы с производительностью и оптимизировать работу базы данных, минимизируя влияние блокировок на систему.

Как автоматизировать проверку блокировок с помощью SQL Server Agent

SQL Server Agent предоставляет мощные инструменты для автоматизации задач, включая проверку блокировок. Для этого можно настроить регулярные задания, которые будут мониторить блокировки в базе данных и уведомлять администратора о возможных проблемах.

Для автоматизации проверки блокировок через SQL Server Agent выполните следующие шаги:

- Создание задания: Откройте SQL Server Management Studio (SSMS) и перейдите в раздел SQL Server Agent. Щелкните правой кнопкой на «Jobs» и выберите «New Job».

- Настройка шага задания: В разделе «Steps» создайте новый шаг, который будет выполнять SQL-скрипт для проверки блокировок. Пример скрипта:

SELECT blocking_session_id AS BlockingSessionID, session_id AS BlockedSessionID, wait_type, wait_time, wait_resource FROM sys.dm_exec_requests WHERE blocking_session_id <> 0;

Этот запрос покажет информацию о заблокированных сеансах и идентификаторах сессий, которые их блокируют.

- Настройка расписания: Перейдите в раздел «Schedules» и создайте расписание для выполнения задания с нужной периодичностью (например, каждый час или ежедневно).

- Настройка уведомлений: В разделе «Notifications» можно настроить уведомление по электронной почте или другим каналам связи, чтобы информировать администраторов о заблокированных сессиях.

Таким образом, SQL Server Agent позволяет автоматизировать процесс мониторинга блокировок и оперативно реагировать на проблемы с производительностью, связанные с блокировками в базе данных.

Вопрос-ответ:

Как понять, кто является инициатором блокировки?

Для определения инициатора блокировки нужно посмотреть на значение `blocking_session_id` в представлении `sys.dm_exec_requests`. Если у сессии указано `blocking_session_id = 0`, значит, она сама никого не блокирует. А вот если у другой сессии `blocking_session_id` указывает на эту сессию, значит, именно она удерживает ресурс и мешает другим продолжить выполнение. Дополнительно можно запросить текст выполняемого запроса через функцию `sys.dm_exec_sql_text(sql_handle)`, чтобы понять, что делает сессия.

Как часто стоит проверять блокировки на сервере?

Это зависит от характера нагрузки и количества пользователей. На загруженных серверах с большим числом параллельных транзакций желательно проверять блокировки регулярно — например, раз в несколько минут с помощью автоматизированных средств мониторинга. Если система используется умеренно, можно настроить проверку по расписанию или при возникновении жалоб на «тормоза». Главное — не дожидаться, пока блокировки вырастут в цепочки и повлияют на работу всей системы.