Ограничения (constraints) в SQL – механизм контроля целостности данных. Они накладываются на таблицы для соблюдения правил, таких как уникальность, непропускаемость значений, согласованность внешних ключей. Однако ситуации меняются: меняется схема, появляются новые требования, и ограничения приходится снимать. Ошибочное или неподходящее удаление constraints может нарушить целостность данных, поэтому важно понимать не только синтаксис, но и последствия.

Удаление ограничений производится с помощью команды ALTER TABLE. Для удаления ограничения PRIMARY KEY или UNIQUE потребуется указать его имя. Пример: ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT users_pkey; – удаляет первичный ключ из таблицы users. Если имя ограничения неизвестно, его можно найти в системных представлениях, например, information_schema.table_constraints.

Для удаления ограничения FOREIGN KEY применяется тот же синтаксис: ALTER TABLE orders DROP CONSTRAINT orders_user_id_fkey;. После удаления такого ограничения возможна потеря связи между таблицами, поэтому перед выполнением рекомендуется проанализировать зависимые данные. Если нужно удалить ограничение CHECK, например проверку положительности значения: ALTER TABLE payments DROP CONSTRAINT payments_amount_check;.

Удаление NOT NULL не требует имени ограничения: ALTER TABLE clients ALTER COLUMN email DROP NOT NULL;. Это открывает колонку для хранения NULL, что может повлиять на логику приложения. Такие изменения желательно проводить в рамках миграций с проверкой наличия и корректности текущих данных.

Перед удалением любого ограничения полезно сформировать дамп структуры таблицы и, при необходимости, создать резервную копию данных. Это особенно актуально при работе с ограничениями внешних ключей и проверками, так как их удаление может привести к накоплению несогласованных или ошибочных записей.

Как удалить ограничение PRIMARY KEY в существующей таблице

Удаление первичного ключа требует точного указания имени ограничения. Его можно узнать через системные представления. В SQL Server используйте запрос:

SELECT name FROM sys.key_constraints WHERE type = 'PK' AND parent_object_id = OBJECT_ID('ИмяТаблицы');После получения имени ограничения удалите его командой:

ALTER TABLE ИмяТаблицы DROP CONSTRAINT ИмяОграничения;В PostgreSQL имя ограничения можно узнать так:

SELECT constraint_name FROM information_schema.table_constraints

WHERE table_name = 'имятаблицы' AND constraint_type = 'PRIMARY KEY';Удаление выполняется аналогично:

ALTER TABLE имяТаблицы DROP CONSTRAINT имяОграничения;В MySQL имя первичного ключа по умолчанию – PRIMARY, поэтому команда упрощается:

ALTER TABLE имя_таблицы DROP PRIMARY KEY;Удаление первичного ключа повлияет на уникальность и целостность данных. Перед выполнением операции убедитесь в отсутствии внешних ключей, ссылающихся на удаляемое поле. Их потребуется удалить или изменить заранее.

Удаление внешнего ключа (FOREIGN KEY) с проверкой зависимостей

Перед удалением внешнего ключа необходимо выяснить, какие таблицы связаны через этот ключ. Для получения информации используйте запрос:

SELECT

tc.constraint_name,

tc.table_name,

kcu.column_name,

ccu.table_name AS foreign_table_name,

ccu.column_name AS foreign_column_name

FROM

information_schema.table_constraints AS tc

JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu

ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name

JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu

ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name

WHERE constraint_type = 'FOREIGN KEY';

Чтобы исключить риски нарушения целостности, проверьте, не зависят ли другие таблицы от связей, созданных данным внешним ключом. Особенно важно в случаях, когда ключ используется в каскадных операциях (ON DELETE CASCADE или ON UPDATE CASCADE).

После проверки выполните удаление ключа. Пример для PostgreSQL:

ALTER TABLE orders

DROP CONSTRAINT orders_customer_id_fkey;

Если имя ограничения неизвестно, его можно получить с помощью запроса:

SELECT constraint_name

FROM information_schema.table_constraints

WHERE table_name = 'orders' AND constraint_type = 'FOREIGN KEY';

После удаления пересмотрите логику обработки связанных данных. При необходимости реализуйте контроль на уровне приложения или триггеров.

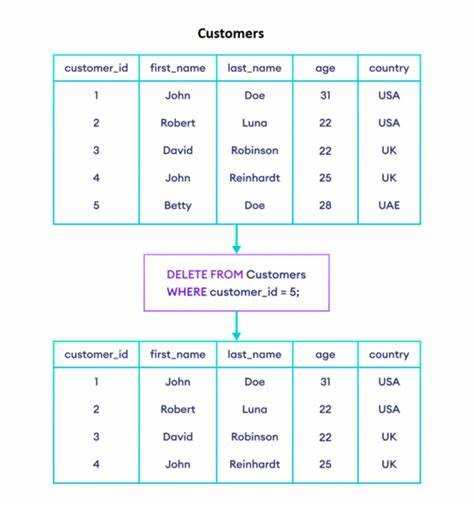

Удаление ограничения UNIQUE без потери данных

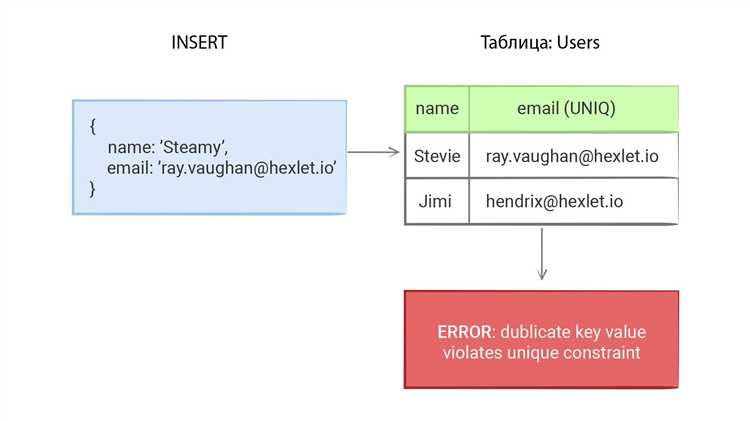

Перед удалением ограничения UNIQUE необходимо убедиться в отсутствии дублирующихся значений в столбце или наборе столбцов, на которые оно наложено. В противном случае операция завершится с ошибкой или приведёт к логическим проблемам при последующей обработке данных.

Проверка на дубликаты выполняется следующим образом:

SELECT колонка, COUNT(*)

FROM таблица

GROUP BY колонка

HAVING COUNT(*) > 1;Если результат пуст, можно безопасно удалить ограничение. Если дубликаты есть, необходимо решить, как с ними поступить – удалить, агрегировать или перенести.

Удаление ограничения зависит от способа его создания. Если оно было задано при создании таблицы без имени, его нужно сначала найти:

SELECT constraint_name

FROM information_schema.table_constraints

WHERE table_name = 'таблица' AND constraint_type = 'UNIQUE';Затем удалить:

ALTER TABLE таблица DROP CONSTRAINT имя_ограничения;Если имя известно заранее, его можно указать напрямую. Пример:

ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT users_email_key;В PostgreSQL можно использовать выражение IF EXISTS для избежания ошибки при отсутствии ограничения:

ALTER TABLE users DROP CONSTRAINT IF EXISTS users_email_key;После удаления рекомендуется создать индекс на соответствующий столбец, если он участвовал в поисковых запросах:

CREATE INDEX idx_email ON users(email);Удаление CHECK-ограничения с учетом условий таблицы

Перед удалением CHECK-ограничения необходимо определить его имя. Это можно сделать, выполнив запрос:

SELECT conname FROM pg_constraint WHERE contype = 'c' AND conrelid = 'имя_таблицы'::regclass;

Для удаления используется команда:

ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT имя_ограничения;

Если ограничение влияет на существующие данные, важно проверить, не нарушают ли строки предполагаемое условие. Иначе после удаления возможно появление неконсистентных данных. Для проверки:

SELECT * FROM имя_таблицы WHERE NOT (условие_ограничения);

Удаление допустимо, если результат пустой или если последующее поведение таблицы допускает нарушение прежнего ограничения. В противном случае – пересмотр бизнес-логики или миграция данных перед удалением.

При наличии нескольких CHECK-ограничений, аналогичных по смыслу, рекомендуется удалить только избыточные. Это исключит дублирование логики и ускорит операции вставки и обновления.

В PostgreSQL, удаление ограничений не влияет на уже сохранённые планы запросов, но стоит выполнить ANALYZE для обновления статистики после таких изменений:

ANALYZE имя_таблицы;

Всегда фиксируйте изменение схемы в системе контроля версий и сопровождайте удаление ограничений документированием причин и последствий.

Удаление ограничения NOT NULL через изменение структуры столбца

Чтобы снять ограничение NOT NULL с существующего столбца, необходимо изменить его определение с помощью команды ALTER TABLE. Это позволяет сделать столбец допустимым для хранения NULL-значений.

Пример для PostgreSQL:

ALTER TABLE сотрудники ALTER COLUMN дата_увольнения DROP NOT NULL;В MySQL используется аналогичный синтаксис, но с полным переопределением типа столбца:

ALTER TABLE сотрудники MODIFY дата_увольнения DATE;В SQL Server применяется ключевое слово ALTER COLUMN с указанием типа и допуска NULL:

ALTER TABLE сотрудники ALTER COLUMN дата_увольнения DATE NULL;Перед изменением рекомендуется убедиться, что в столбце отсутствуют значения, противоречащие новому определению. Однако в случае удаления NOT NULL проверка необязательна, так как поле становится менее ограничивающим.

Если столбец участвует в внешних ключах или индексах, изменение может быть недопустимо без предварительного удаления этих зависимостей.

Автоматизация таких изменений возможна через системные скрипты, однако она требует строгой проверки схемы и резервного копирования данных перед выполнением.

Как найти и удалить ограничение по имени в разных СУБД

Для удаления ограничений по имени в различных системах управления базами данных (СУБД) необходимо понимать специфичные запросы для каждой из них. Рассмотрим это на примере MySQL, PostgreSQL и SQL Server.

MySQL:

- Для того чтобы найти ограничение по имени, можно использовать запрос к информационной схеме базы данных. Пример:

SELECT CONSTRAINT_NAME FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_NAME = 'your_constraint_name';

- Для удаления ограничения по имени используется команда ALTER TABLE:

ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

PostgreSQL:

- Для поиска ограничения по имени выполняется запрос к системным таблицам:

SELECT conname FROM pg_constraint WHERE conname = 'your_constraint_name';

- Удалить ограничение можно с помощью ALTER TABLE:

ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

SQL Server:

- Для поиска ограничения можно воспользоваться следующим запросом:

SELECT name FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'your_constraint_name';

- Удалить ограничение по имени можно с помощью команды ALTER TABLE:

ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT your_constraint_name;

Важно помнить, что перед удалением ограничения следует убедиться, что оно не влияет на целостность данных в таблице. В некоторых случаях удаление может привести к нарушению связей или нарушению других ограничений целостности.

Удаление всех ограничений в таблице скриптом

Для удаления всех ограничений в таблице можно использовать динамически генерируемые SQL-скрипты. Ниже приведен пример, который автоматически удаляет все ограничения в указанной таблице.

Основная идея заключается в том, чтобы получить список ограничений и поочередно удалить их с помощью SQL-запросов. В разных СУБД процесс может немного отличаться, поэтому важно учитывать тип системы.

Пример для MySQL:

SELECT CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'название_таблицы' AND CONSTRAINT_SCHEMA = 'имя_схемы';

Этот запрос извлекает все ограничения для заданной таблицы. После получения этих данных можно составить запросы для их удаления:

ALTER TABLE название_таблицы DROP FOREIGN KEY название_ограничения; ALTER TABLE название_таблицы DROP PRIMARY KEY; ALTER TABLE название_таблицы DROP INDEX название_индекса;

Важно помнить, что удаление ограничений, таких как внешние ключи, может нарушить целостность данных. Рекомендуется заранее проверить зависимости между таблицами.

Для PostgreSQL можно использовать следующий скрипт для получения ограничений:

SELECT constraint_name, table_name FROM information_schema.table_constraints WHERE table_name = 'название_таблицы' AND constraint_schema = 'public';

После этого можно выполнить удаление:

ALTER TABLE название_таблицы DROP CONSTRAINT название_ограничения;

Для SQL Server процесс аналогичен. Сначала получаем список ограничений:

SELECT CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'название_таблицы';

Затем удаляем их с помощью:

ALTER TABLE название_таблицы DROP CONSTRAINT название_ограничения;

После выполнения скрипта важно провести проверку таблицы, чтобы убедиться, что все ограничения были удалены корректно.

Вопрос-ответ:

Что такое ограничения в SQL и для чего они применяются?

Ограничения в SQL — это правила, которые накладываются на данные в базе данных для обеспечения их целостности и корректности. Например, можно установить ограничение на уникальность значений в столбце, запретить удаление записей, которые связаны с другими таблицами, или установить максимальную длину строки. Ограничения помогают избежать ошибок, таких как дублирование данных или нарушение связей между таблицами.

Что будет, если я удалю ограничение внешнего ключа в SQL?

Удаление ограничения внешнего ключа в SQL может привести к нарушению целостности данных. Внешний ключ используется для связи двух таблиц, и его удаление позволяет записывать данные в дочернюю таблицу, которые больше не будут соответствовать данным в родительской таблице. Это может вызвать проблемы с консистентностью данных, например, если в дочерней таблице появятся записи, на которые нет ссылок в родительской таблице.

Что такое ограничения в SQL и зачем их удалять?

Ограничения в SQL — это правила, которые накладываются на таблицы и столбцы для обеспечения целостности данных. Например, ограничения могут гарантировать, что значения в определённом столбце будут уникальными или что данные не будут пустыми. Удаление этих ограничений может понадобиться, если нужно изменить структуру таблицы или упростить запросы. Например, когда избыточные или ненужные ограничения начинают мешать работе с базой данных или если нужно очистить таблицу для добавления новых данных с другими требованиями.