Удаление триггера в SQL требует точности. Ошибки на этом этапе могут повлиять на связанную бизнес-логику или вызвать сбои при выполнении операций с таблицами. Перед удалением триггера необходимо убедиться, что он не используется другими объектами базы данных, например процедурами или представлениями.

Для удаления триггера используется команда DROP TRIGGER. В системах PostgreSQL и MySQL синтаксис отличается. В PostgreSQL триггер удаляется командой DROP TRIGGER имя_триггера ON имя_таблицы;, в то время как в MySQL используется форма DROP TRIGGER имя_триггера;. В Oracle – DROP TRIGGER имя_триггера; без указания таблицы.

Перед удалением проверьте существование триггера с помощью запросов к системным представлениям: в PostgreSQL – pg_trigger, в MySQL – information_schema.triggers. Это исключает попытку удаления несуществующего объекта, что приведёт к ошибке.

Если в вашей среде используется контроль версий или CI/CD, удаление триггера должно быть отражено в миграциях. Изменения структуры базы не следует выполнять вручную на продакшене без синхронизации с репозиторием схемы.

Удаляя триггер, проверьте зависимости. В PostgreSQL можно использовать pg_depend, чтобы выяснить, какие объекты ссылаются на триггер. В MySQL и Oracle таких связей по умолчанию не отображается, придётся проверять вручную, анализируя код хранимых процедур и событий.

Как узнать, какие триггеры существуют в базе данных

Для просмотра списка триггеров в базе данных можно использовать системные представления, зависящие от используемой СУБД.

- PostgreSQL: выполните запрос к представлению

information_schema.triggers:

SELECT trigger_name, event_object_table, event_manipulation, action_timing

FROM information_schema.triggers;- MySQL: используйте запрос к

information_schema.triggers, указав имя базы:

SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_OBJECT_TABLE, EVENT_MANIPULATION, ACTION_TIMING

FROM information_schema.triggers

WHERE trigger_schema = 'имя_базы';SELECT t.name AS trigger_name, s.name AS schema_name, o.name AS table_name

FROM sys.triggers t

JOIN sys.objects o ON t.parent_id = o.object_id

JOIN sys.schemas s ON o.schema_id = s.schema_id;- Oracle: выполните запрос к

user_triggers,all_triggersилиdba_triggers(в зависимости от прав доступа):

SELECT trigger_name, table_name, triggering_event, trigger_type

FROM user_triggers;Перед удалением триггера стоит уточнить его назначение и влияние. Для этого полезно изучить поле с телом триггера, например, action_statement в MySQL или trigger_body в Oracle.

Как определить, к какой таблице привязан триггер

В PostgreSQL определить привязку триггера можно через системный каталог pg_trigger. Для этого используется следующий запрос:

SELECT tgname, relname

FROM pg_trigger

JOIN pg_class ON pg_trigger.tgrelid = pg_class.oid

WHERE NOT tgisinternal;

Столбец tgname содержит имя триггера, relname – имя таблицы. В условии NOT tgisinternal исключаются внутренние триггеры, созданные системой.

В MySQL получить информацию можно из представления information_schema.TRIGGERS:

SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_OBJECT_TABLE

FROM information_schema.TRIGGERS

WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'имя_базы';

Значение EVENT_OBJECT_TABLE указывает на таблицу, к которой прикреплён триггер. Указание схемы необходимо, чтобы ограничить поиск текущей базой данных.

В Oracle следует использовать представление ALL_TRIGGERS:

SELECT TRIGGER_NAME, TABLE_NAME

FROM ALL_TRIGGERS

WHERE OWNER = 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ';

Для SQL Server подходит системная функция sys.triggers в связке с sys.tables:

SELECT t.name AS TriggerName, tbl.name AS TableName

FROM sys.triggers t

JOIN sys.tables tbl ON t.parent_id = tbl.object_id;

Каждый из этих способов позволяет точно определить, на какую таблицу воздействует триггер, что особенно важно перед его удалением или изменением.

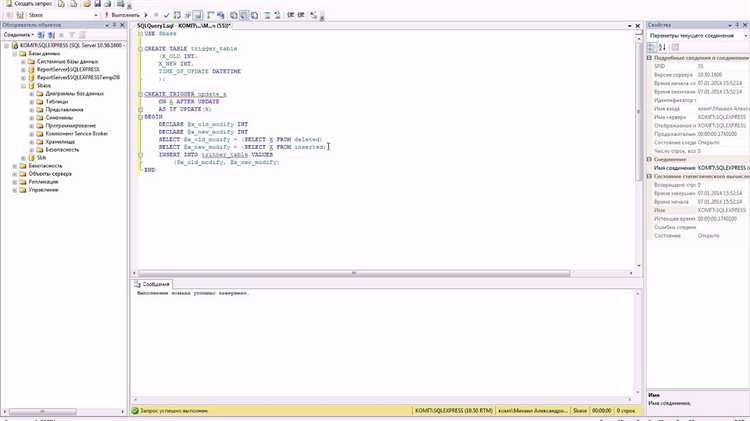

Как безопасно отключить триггер перед удалением

Перед удалением триггера рекомендуется временно его отключить, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов. Это позволяет отследить, какие операции могут быть затронуты, и избежать нарушения логики работы базы данных.

В PostgreSQL триггеры можно отключить с помощью команды:

ALTER TABLE имя_таблицы DISABLE TRIGGER имя_триггера;

Для отключения всех триггеров на таблице:

ALTER TABLE имя_таблицы DISABLE TRIGGER ALL;

В SQL Server используется:

DISABLE TRIGGER имя_триггера ON имя_таблицы;

В Oracle триггеры отключаются командой:

ALTER TRIGGER имя_триггера DISABLE;

После отключения рекомендуется провести тестовые операции: вставку, обновление, удаление – в зависимости от условий срабатывания триггера. Это позволяет зафиксировать изменения, которые происходят без участия триггера.

Если после отключения система работает стабильно, можно перейти к удалению триггера. В противном случае стоит проанализировать, какие бизнес-процессы завязаны на его выполнение.

Отключение не удаляет объект из базы данных, что позволяет при необходимости быстро вернуть его в активное состояние без повторного создания.

Как удалить триггер с помощью команды DROP TRIGGER

Команда DROP TRIGGER применяется для удаления существующего триггера в базе данных. При её использовании важно учитывать контекст СУБД, так как синтаксис может отличаться.

В PostgreSQL необходимо указывать таблицу, к которой привязан триггер:

DROP TRIGGER имя_триггера ON имя_таблицы;

Пример:

DROP TRIGGER audit_insert ON users;

В MySQL таблицу указывать не нужно:

DROP TRIGGER имя_триггера;

Пример:

DROP TRIGGER log_update;

В SQL Server используется другой синтаксис:

DROP TRIGGER имя_триггера ON имя_таблицы; – для DML-триггеров

DROP TRIGGER имя_триггера; – для DDL-триггеров или серверных триггеров

Перед удалением убедитесь, что триггер не используется в текущей логике приложения. Также проверьте наличие необходимых прав. В большинстве систем требуется роль администратора или владельца схемы.

Если имя триггера содержит пробелы или зарезервированные символы, его нужно заключать в кавычки, соответствующие СУБД: двойные в PostgreSQL, обратные в MySQL, квадратные скобки в SQL Server.

Что делать, если триггер не удаляется из-за ограничений

Если при попытке удалить триггер возникает ошибка, сначала проверьте наличие внешних зависимостей. Некоторые СУБД блокируют удаление триггеров, если они связаны с логикой, задействованной в представлениях, процедурах или других триггерах.

Для PostgreSQL используйте запрос:

SELECT tgname, relname

FROM pg_trigger

JOIN pg_class ON pg_trigger.tgrelid = pg_class.oid

WHERE tgname = 'имя_триггера';Если триггер активен и связан с системными объектами, отключите его перед удалением:

ALTER TABLE имя_таблицы DISABLE TRIGGER имя_триггера;В SQL Server проверьте зависимости с помощью:

SELECT OBJECT_NAME(object_id), name

FROM sys.triggers

WHERE name = 'имя_триггера';Затем убедитесь, что триггер не используется внутри DDL-триггеров или политик безопасности. Удаление таких триггеров требует отключения зависимых компонентов.

В Oracle проверьте ограничения с помощью запроса:

SELECT trigger_name, table_name, status

FROM user_triggers

WHERE trigger_name = 'ИМЯ_ТРИГГЕРА';Если статус триггера ACTIVE, измените его на DISABLED:

ALTER TRIGGER имя_триггера DISABLE;Если ограничения установлены политиками аудита или Virtual Private Database (VPD), потребуется изменить или временно отключить соответствующие политики через DBMS_RLS.

После устранения всех зависимостей удаление производится стандартной командой:

DROP TRIGGER имя_триггера;Если проблема сохраняется, проверьте наличие прав у текущего пользователя. В некоторых случаях требуется выполнение команды от имени владельца схемы или администратора.

Как проверить, что триггер удалён полностью

После удаления триггера важно убедиться, что он действительно исчез из базы данных и не оказывает влияния на её работу. Для этого можно выполнить несколько шагов.

1. Проверьте наличие триггера в системных представлениях. Для этого используйте запросы, которые обращаются к системным таблицам, содержащим информацию о триггерах. Например, в PostgreSQL можно выполнить запрос:

SELECT tgname FROM pg_trigger WHERE tgname = 'имя_триггера';

Если запрос не возвращает строку с именем удалённого триггера, значит, триггер удалён успешно.

2. Убедитесь, что триггер не вызывает ошибок в процессе работы базы данных. Выполните тестовые операции (например, вставку, обновление или удаление записей), которые должны были бы активировать удалённый триггер. Отсутствие ошибок и изменения в данных подтверждает его полное удаление.

3. Проверьте, что триггер больше не существует в журнале выполнения. Некоторые СУБД (например, MySQL) могут сохранять информацию о триггерах в журнале, и если триггер удалён, его запись должна исчезнуть из журнала.

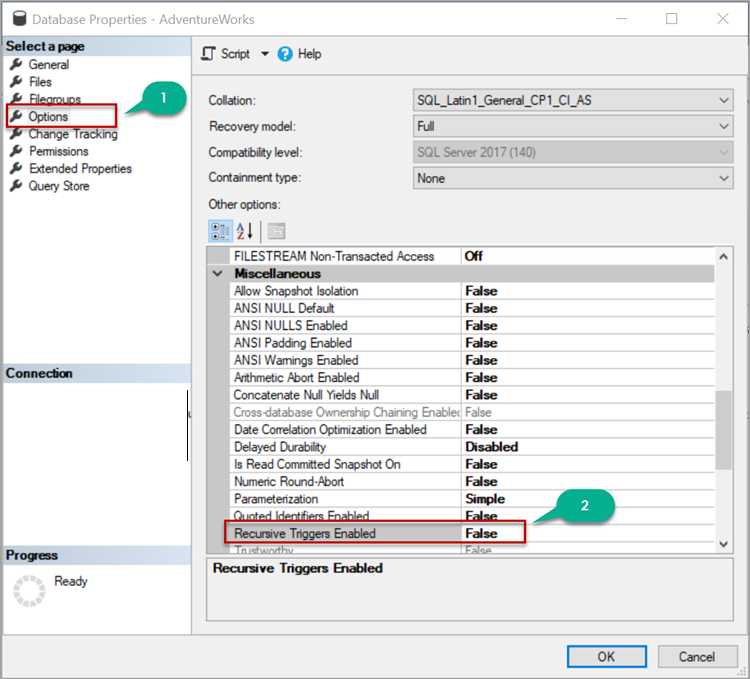

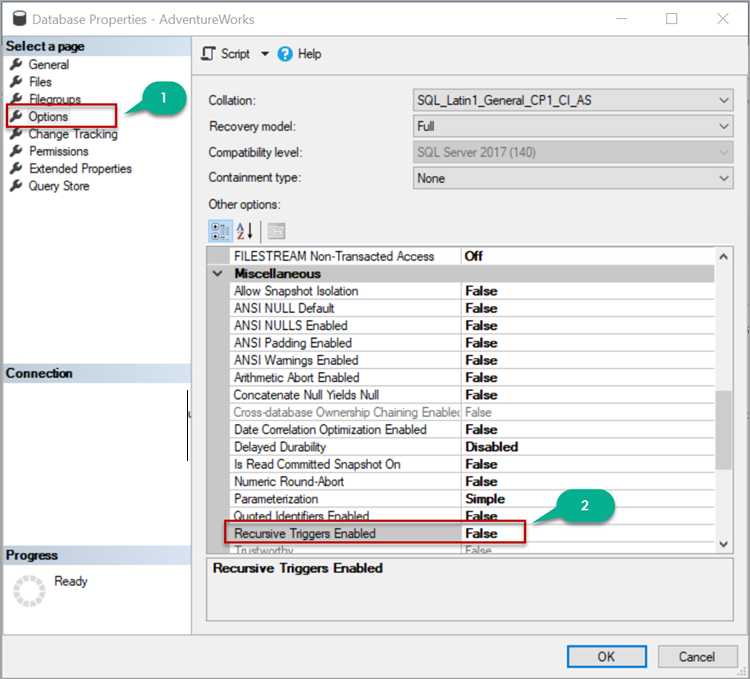

4. При использовании инструментов администрирования баз данных (например, pgAdmin, SQL Server Management Studio) проверьте, что триггер не отображается в списке триггеров, связанных с таблицей. Если он не найден в интерфейсе, это подтверждает его удаление.

Эти методы помогут убедиться в полном удалении триггера и исключить возможность его случайного восстановления или некорректного функционирования после удаления.

Вопрос-ответ:

Как удалить триггер в SQL без ошибок?

Чтобы удалить триггер в SQL, нужно воспользоваться командой `DROP TRIGGER`. Например: `DROP TRIGGER имя_триггера;`. Если триггер существует в конкретной таблице или схеме, можно указать имя схемы, например: `DROP TRIGGER схема.имя_триггера;`. Важно проверить, что триггер не используется в других местах и что у вас есть необходимые права для удаления объекта.