Каждая задача в SQL требует точного выбора инструкции для эффективного выполнения. В зависимости от цели, нужно точно понимать, какая команда будет оптимальной для обработки данных. Например, если необходимо извлечь информацию из базы данных, то наилучшим выбором будет инструкция SELECT. Она позволяет не только получать данные, но и фильтровать, сортировать и группировать их по определённым критериям.

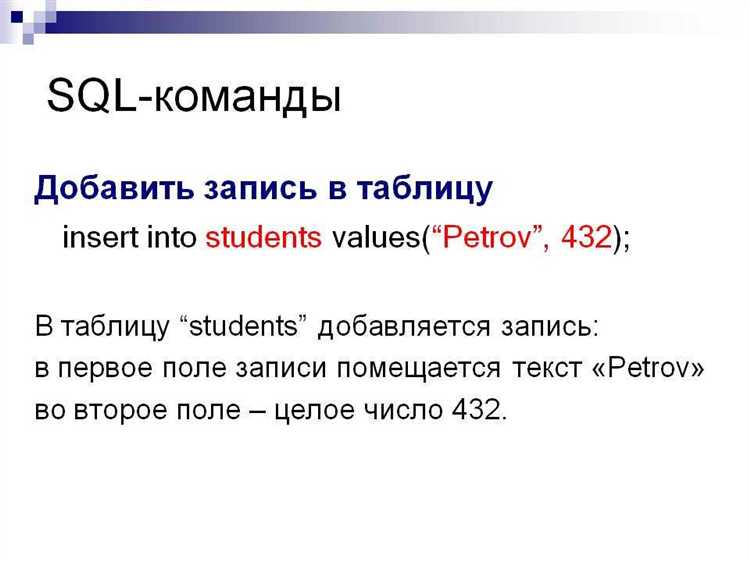

Когда задача связана с изменением данных, используются команды INSERT, UPDATE или DELETE. INSERT позволяет добавлять новые записи, UPDATE – обновлять существующие, а DELETE – удалять ненужные строки. Важно помнить, что операции обновления или удаления должны выполняться с осторожностью, особенно без применения условий с помощью оператора WHERE, так как это может привести к массовым изменениям в данных.

Как выбрать правильную SQL инструкцию для фильтрации данных

Для эффективной фильтрации данных в SQL следует учитывать несколько факторов, таких как требуемый результат, структура данных и особенности запроса. Важно правильно выбрать подходящую инструкцию, чтобы достичь нужной цели и минимизировать затраты на выполнение запроса.

Если необходимо выбрать конкретные строки на основе определенных условий, используется инструкция SELECT с условием WHERE. Для простых фильтров, таких как поиск по равенству или диапазону значений, достаточно стандартных операторов, таких как =, BETWEEN, IN. Например, для поиска всех сотрудников, работающих в определенном департаменте, можно использовать следующий запрос:

SELECT * FROM employees WHERE department = 'Sales';Если фильтрация должна быть сложнее, например, на основе нескольких условий, используйте логические операторы AND и OR. Эти операторы позволяют комбинировать несколько фильтров для более точного выбора данных. Например:

SELECT * FROM employees WHERE department = 'Sales' AND salary > 50000;Когда нужно исключить строки, которые соответствуют определенным значениям, применяют оператор NOT вместе с другими условиями. Например, чтобы получить всех сотрудников, кроме тех, кто работает в отделе «Маркетинг», используйте:

SELECT * FROM employees WHERE department NOT IN ('Marketing');Для фильтрации строк на основе шаблонов текста используется оператор LIKE. Он полезен при поиске данных, содержащих определенную подстроку или начинающихся с заданного префикса. Например:

SELECT * FROM employees WHERE name LIKE 'John%';Если фильтрация включает работу с датами, то помимо стандартных операторов сравнения, можно использовать функции для извлечения части даты, такие как YEAR(), MONTH(), DAY(). Это особенно полезно, если нужно отфильтровать записи по году или месяцу. Пример:

SELECT * FROM orders WHERE YEAR(order_date) = 2024;Когда фильтрация требует обработки значений в разных таблицах, используется объединение таблиц (JOIN). При этом важно учитывать, какие именно поля и как будут связаны в условии объединения. Например, чтобы получить все заказы с информацией о клиенте, нужно выполнить объединение таблиц по идентификатору клиента:

SELECT orders.order_id, customers.name FROM orders JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;В целом, правильный выбор SQL инструкции зависит от конкретной задачи: простые фильтры решаются через WHERE, более сложные условия – через комбинации логических операторов, а работа с несколькими таблицами требует использования JOIN. Важно всегда проверять производительность запроса и индексировать поля, которые активно используются в условиях фильтрации.

Какие SQL операторы используются для объединения таблиц

Для объединения данных из нескольких таблиц в SQL используются операторы JOIN. Существует несколько типов соединений, каждый из которых имеет свои особенности в зависимости от задачи:

INNER JOIN позволяет объединить строки, которые удовлетворяют условию соединения в обеих таблицах. Это наиболее часто используемый оператор. Если строка не удовлетворяет условию, она не включается в результат. Пример:

SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN) возвращает все строки из левой таблицы и соответствующие строки из правой. Если для строки из левой таблицы нет совпадений в правой, результат будет содержать NULL для столбцов правой таблицы. Пример:

SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

RIGHT JOIN (или RIGHT OUTER JOIN) работает аналогично LEFT JOIN, но возвращает все строки из правой таблицы и соответствующие строки из левой. Если строки из правой таблицы не имеют совпадений в левой, будут возвращены NULL значения для столбцов левой таблицы. Пример:

SELECT * FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN) возвращает все строки из обеих таблиц. Если для строки нет соответствующего совпадения, в результатах будут содержаться NULL значения для отсутствующих данных. Этот оператор полезен, когда необходимо объединить таблицы с неполными совпадениями. Пример:

SELECT * FROM table1 FULL JOIN table2 ON table1.id = table2.id;

CROSS JOIN создает декартово произведение строк двух таблиц, то есть каждая строка из первой таблицы будет соединена с каждой строкой из второй таблицы. Этот тип соединения крайне редко используется, так как может привести к очень большому количеству строк в результате. Пример:

SELECT * FROM table1 CROSS JOIN table2;

Также стоит отметить, что SQL поддерживает использование оператора UNION для объединения результатов нескольких запросов в один набор данных. Однако, в отличие от JOIN, UNION работает с результатами отдельных запросов, а не с таблицами. Пример:

SELECT column1 FROM table1 UNION SELECT column1 FROM table2;

В зависимости от задачи, выбор оператора для объединения таблиц должен учитывать количество и тип данных, которые необходимо получить. При правильном использовании эти операторы позволяют эффективно извлекать данные из нескольких таблиц и строить сложные запросы.

Когда применяются подзапросы в SQL

Подзапросы в SQL используются для выполнения операций, которые невозможно эффективно решить с помощью одного основного запроса. Они позволяют инкапсулировать запрос внутри другого, обеспечивая гибкость в обработке данных. Основные случаи применения подзапросов включают:

1. Получение значений для фильтрации результатов

Подзапросы часто используются в условиях WHERE для фильтрации данных на основе результатов другого запроса. Например, если необходимо выбрать все заказы, сумма которых превышает среднюю для всех заказов, можно использовать подзапрос для вычисления этой средней величины.

2. Использование в операторах IN, EXISTS, ALL и ANY

Подзапросы служат для работы с операторами IN, EXISTS, ALL и ANY. Эти операторы позволяют проверять наличие значений в подзапросе, например, для выбора всех сотрудников, работающих в тех же отделах, что и конкретный сотрудник.

3. Обновление и удаление данных на основе подзапроса

Когда необходимо обновить или удалить записи, основываясь на результатах другого запроса, подзапросы могут быть использованы в инструкциях UPDATE и DELETE. Например, для удаления клиентов, которые не совершали покупок в течение последнего года, можно применить подзапрос для поиска таких записей.

4. Вложенные подзапросы для вычислений

Подзапросы могут использоваться для выполнения вычислений или агрегаций в контексте другого запроса. Например, для вычисления разницы между значениями в таблицах или для извлечения максимальных и минимальных значений, которые используются в главном запросе.

5. Извлечение данных с использованием коррелированных подзапросов

Коррелированные подзапросы ссылаются на внешний запрос и используют значения из этого запроса. Такой подход полезен, когда необходимо выбрать строки, связанные с определенным условием, например, для нахождения максимальной суммы заказов для каждого клиента.

В целом, подзапросы позволяют существенно повысить гибкость запросов, устраняя необходимость в сложных соединениях таблиц и облегчая решение задач, которые невозможно решить в одном запросе. Однако следует учитывать, что неправильное использование подзапросов может привести к снижению производительности, особенно в больших объемах данных.

Как использовать SQL для агрегации данных по группам

Агрегация данных в SQL позволяет обрабатывать информацию, объединяя строки по определённым критериям. Это особенно полезно, когда нужно получить сводную информацию по группам, например, суммарные значения, среднее, минимальное или максимальное значение по категориям.

Для агрегации данных используется несколько основных SQL-функций: COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX(). Каждая из них выполняет определённую операцию над набором данных в пределах группы.

Вот как это можно использовать на практике:

- COUNT() – возвращает количество строк в каждой группе.

- SUM() – вычисляет сумму значений в каждой группе.

- AVG() – находит среднее значение в группе.

- MAX() – находит максимальное значение в группе.

Для выполнения агрегации данных по группам используется оператор GROUP BY. Он делит строки на группы по указанным столбцам и позволяет применять агрегатные функции к каждой группе.

Пример запроса для подсчёта числа сотрудников в каждом отделе:

SELECT department, COUNT(*)

FROM employees

GROUP BY department;Если необходимо вычислить сумму продаж по каждому продавцу, запрос будет выглядеть так:

SELECT seller_id, SUM(sales)

FROM sales_data

GROUP BY seller_id;Используя GROUP BY, можно группировать данные по нескольким столбцам. Например, для агрегации данных по годам и месяцам:

SELECT year, month, SUM(sales)

FROM sales_data

GROUP BY year, month;SELECT department, SUM(salary), AVG(salary)

FROM employees

GROUP BY department;В результате выполнения этого запроса для каждого отдела будет показана сумма и среднее значение зарплат сотрудников.

При использовании GROUP BY можно также добавлять условие фильтрации с помощью оператора HAVING, который фильтрует группы после выполнения агрегации. В отличие от WHERE, который фильтрует строки до агрегации, HAVING работает с результатами агрегированных данных.

Пример использования HAVING для фильтрации групп, где сумма продаж превышает 1000:

SELECT seller_id, SUM(sales)

FROM sales_data

GROUP BY seller_id

HAVING SUM(sales) > 1000;В данном случае только те продавцы, чьи продажи превышают 1000, будут включены в результаты.

Как написать запрос на обновление данных в SQL

Запрос на обновление данных в SQL выполняется с помощью команды UPDATE. Основная задача этой инструкции – изменить существующие записи в таблице, удовлетворяющие определённым условиям. Структура команды проста, но требует внимательности при составлении условий.

Типичный запрос на обновление данных выглядит так:

UPDATE название_таблицы

SET имя_столбца1 = значение1, имя_столбца2 = значение2

WHERE условие;Пример: Если нужно обновить фамилию сотрудника с ID 3 в таблице employees, запрос будет следующим:

UPDATE employees

SET last_name = 'Иванов'

WHERE employee_id = 3;Важно помнить, что без WHERE запрос обновит все записи в таблице, что может привести к нежелательным последствиям. Например, без условия WHERE все строки в таблице будут обновлены одинаковыми значениями.

При необходимости обновить несколько столбцов в одном запросе, они указываются через запятую:

UPDATE employees

SET last_name = 'Иванов', salary = 60000

WHERE employee_id = 3;Когда обновление касается числовых значений, важно точно соблюдать типы данных столбцов. Ошибки при этом могут вызвать исключения или некорректные данные.

Если нужно обновить строки на основе данных из другой таблицы, используйте подзапросы. Пример обновления столбца salary на основе информации из другой таблицы:

UPDATE employees

SET salary = (SELECT avg_salary FROM departments WHERE department_id = employees.department_id)

WHERE employee_id = 3;Если в запросе требуется использовать больше условий, можно комбинировать их с помощью логических операторов AND, OR, а также операторы сравнения, такие как =, >, < и другие.

Важно тестировать запросы на небольших объёмах данных, чтобы убедиться, что они не затрагивают ненужные записи и выполняются корректно.

Как создать и использовать индексы для ускорения запросов

Основная SQL-инструкция для создания индекса выглядит так:

CREATE INDEX индекс_имя ON таблица(столбец1, столбец2, ...);Для ускорения выполнения запросов, особенно с операциями поиска, индексы следует создавать на тех столбцах, которые часто используются в условиях WHERE, JOIN или ORDER BY. Индекс помогает быстро находить строки, соответствующие заданному условию. Например, если часто выполняются выборки по столбцу "дата", индекс на этом столбце ускорит выполнение соответствующих запросов.

Использование нескольких столбцов в индексе (составной индекс) может повысить производительность запросов, если они часто используются вместе. Например, запрос с условием на два столбца:

SELECT * FROM таблица WHERE столбец1 = ? AND столбец2 = ?;Для таких запросов индекс, включающий оба столбца, будет более эффективен, чем два отдельных индекса.

Однако важно помнить, что индексы не всегда улучшают производительность. Если запросы редки или данные часто изменяются, создание индекса может привести к излишней нагрузке на базу данных. Также стоит избегать создания индексов на столбцах с уникальными значениями или очень небольшими набором данных, где поиск и так выполняется быстро.

Удаление индекса также может быть полезно, если он больше не используется. Для этого применяется следующая команда:

DROP INDEX индекс_имя;Для диагностики и оптимизации работы с индексами стоит использовать инструменты профилирования запросов, которые показывают, какие индексы используются, а какие нет. Это позволит исключить избыточные индексы, которые могут замедлять обновления и увеличивать расход памяти.