При разработке сайта с динамическим содержимым без подключения к базе данных не обойтись. Наиболее распространённый вариант – использование реляционных баз данных, таких как MySQL или PostgreSQL. Они обеспечивают хранение, обработку и выборку данных с использованием языка SQL. Подключение начинается с настройки сервера базы данных и создания структуры таблиц, соответствующих логике приложения.

Для подключения сайта к базе данных требуется использовать серверный язык, поддерживающий работу с SQL. В случае с PHP используется функция mysqli_connect() или объект PDO. Пример строки подключения к MySQL через PDO:

$pdo = new PDO(«mysql:host=localhost;dbname=имябазы», «пользователь», «пароль»);

После установки соединения важно проверить его наличие. В PHP это делается с помощью конструкции try/catch, позволяющей отловить ошибки соединения. Если используется Node.js, рекомендуется использовать библиотеку mysql2 или sequelize для подключения и выполнения запросов. В Python для этих целей подойдёт SQLAlchemy или psycopg2 (для PostgreSQL).

Безопасность соединения требует использования параметризованных запросов, исключающих внедрение SQL-инъекций. Никогда не вставляйте пользовательские данные напрямую в SQL-запросы. Вместо этого используйте подготовленные выражения с привязкой параметров. Например, в PDO:

$stmt = $pdo->prepare(«SELECT * FROM users WHERE email = :email»);

$stmt->execute([’email’ => $userEmail]);

При работе с большими объёмами данных имеет смысл на стороне сервера реализовать кеширование часто запрашиваемой информации, чтобы снизить нагрузку на базу данных. Также следует следить за индексами в таблицах – их отсутствие может значительно замедлить выполнение запросов, особенно при фильтрации и сортировке.

Выбор подходящего типа SQL базы данных для веб-проекта

Для небольших проектов с минимальными требованиями к масштабируемости подходит SQLite. Она не требует отдельного сервера, работает в пределах одного файла, что снижает нагрузку на инфраструктуру. Однако при одновременной работе большого числа пользователей возникают проблемы с блокировками записи.

MySQL – часто используемый выбор при разработке сайтов на PHP. Поддерживает репликацию, шардирование через сторонние решения и совместим с большинством CMS. Лучше всего подходит для проектов со средней нагрузкой и устойчивой структурой данных.

PostgreSQL оправдан при работе с большими объёмами информации, сложными связями между таблицами и необходимостью строгой согласованности данных. Предоставляет расширенные возможности по работе с транзакциями, поддерживает полнотекстовый поиск, JSONB и пользовательские функции.

MariaDB совместима с MySQL, но отличается лучшей производительностью на чтение, гибкими механизмами хранения данных и активной разработкой. Подходит, если требуется более тонкая настройка и стабильность при росте нагрузки.

Для распределённых систем с высокой отказоустойчивостью целесообразно рассматривать CockroachDB или TiDB, но они требуют большего объёма ресурсов и нестандартных подходов к проектированию архитектуры.

При выборе учитываются характеристики: объём и структура данных, требования к отказоустойчивости, поддержка транзакций, доступность специалистов, опыт команды и возможности по масштабированию.

Настройка сервера базы данных и создание пользователя

Установите сервер базы данных, подходящий под задачи сайта. Для MySQL на Debian/Ubuntu используйте команду sudo apt install mysql-server. После установки выполните sudo mysql_secure_installation для отключения удалённого доступа к root, удаления тестовой базы и настройки политики паролей.

Проверьте статус сервиса: sudo systemctl status mysql. Убедитесь, что сервер работает, и включите автозапуск: sudo systemctl enable mysql.

Подключитесь к серверу: sudo mysql. Создайте нового пользователя командой:

CREATE USER 'site_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'надёжный_пароль';Назначьте минимально необходимые права на конкретную базу:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON site_db.* TO 'site_user'@'localhost';Примените изменения: FLUSH PRIVILEGES;. Проверьте доступ: подключитесь как созданный пользователь командой mysql -u site_user -p и выполните простые запросы, чтобы убедиться в корректности прав.

Из соображений безопасности не используйте root для работы сайта и избегайте wildcard-подключений, например 'user'@'%', если только доступ из внешней сети не является необходимым и не защищён.

Создание структуры таблиц для хранения данных сайта

Перед созданием таблиц необходимо определить, какие данные будут использоваться на сайте. Например, для блога потребуется таблица с публикациями, пользователями и комментариями. Таблица пользователей должна содержать поля: id (PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT), email (VARCHAR, UNIQUE), пароль (VARCHAR), дата регистрации (DATETIME). Пароли не хранятся в открытом виде – используется хэш-функция, например, bcrypt.

Для таблицы публикаций: id (PRIMARY KEY), заголовок (VARCHAR), содержимое (TEXT), дата публикации (DATETIME), id автора (FOREIGN KEY на таблицу пользователей). Если предполагается категория, добавляется отдельная таблица с её id и названием. Связь – через внешний ключ category_id в таблице публикаций.

Комментарии хранятся в таблице с полями: id, id публикации (FOREIGN KEY), id пользователя (FOREIGN KEY), текст комментария (TEXT), дата создания (DATETIME). При необходимости можно добавить поле статус (например, для модерации).

Имена таблиц и столбцов следует делать осмысленными, в едином стиле (например, snake_case). Использовать соответствующие типы данных: VARCHAR с ограничением длины для строк, TEXT – для больших текстов, INT – для идентификаторов, DATETIME – для временных меток. Для всех таблиц рекомендуется явно указывать PRIMARY KEY и, при необходимости, индексы для ускорения выборки по частым параметрам (например, email или id).

Подключение базы данных через конфигурационный файл сайта

Для упрощения доступа к базе данных и централизованного управления параметрами подключения используется конфигурационный файл. Его структура зависит от языка и фреймворка, но основная цель – хранение данных о сервере, имени базы, пользователе и пароле.

В PHP часто применяется файл config.php или .env. Пример содержимого config.php:

<?php

$host = ‘localhost’;

$db = ‘my_database’;

$user = ‘my_user’;

$pass = ‘secret’;

$charset = ‘utf8mb4’;

$dsn = «mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset»;

$options = [

PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,

PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,

PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,

];

try {

$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);

} catch (\PDOException $e) {

throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());

}

Для защиты данных файл с настройками не должен находиться в корне, доступном из браузера. Если используется .env, его содержание не должно попадать в систему контроля версий. Пример для Laravel:

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=my_database

DB_USERNAME=my_user

DB_PASSWORD=secret

В Python с использованием SQLAlchemy данные подключения часто указываются через переменные окружения, которые подгружаются из .env с помощью библиотеки python-dotenv:

from sqlalchemy import create_engine

from dotenv import load_dotenv

import os

load_dotenv()

db_url = os.getenv(«DATABASE_URL»)

engine = create_engine(db_url)

Рекомендуется использовать переменные окружения даже в локальной разработке. Это исключает попадание конфиденциальных данных в публичные репозитории и упрощает переключение между окружениями (разработка, тест, продакшн).

Использование PDO или MySQLi для работы с базой данных в PHP

PHP предлагает два основных способа подключения к MySQL: PDO (PHP Data Objects) и MySQLi (MySQL Improved). Оба варианта поддерживают подготовленные выражения и работу с транзакциями, но отличаются по возможностям и структуре.

- PDO – универсальный интерфейс для работы с разными СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite и др.). Позволяет менять СУБД без переписывания основной логики взаимодействия.

- MySQLi – ориентирован только на MySQL. Предлагает как процедурный, так и объектно-ориентированный синтаксис.

Для новых проектов предпочтительнее использовать объектно-ориентированный подход. Ниже – практические различия и рекомендации:

-

Подключение:

- PDO:

$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test", "user", "pass"); - MySQLi:

$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass", "test");

- PDO:

-

Обработка ошибок:

- PDO выбрасывает исключения:

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); - MySQLi требует ручной проверки:

if ($mysqli->connect_error) { die(...); }

- PDO выбрасывает исключения:

-

Подготовленные выражения:

- PDO:

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = :id"); - MySQLi:

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = ?");

- PDO:

-

Привязка параметров:

- PDO:

$stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT); - MySQLi:

$stmt->bind_param("i", $id);

- PDO:

-

Транзакции:

- PDO:

$pdo->beginTransaction(); - MySQLi:

$mysqli->begin_transaction();

- PDO:

Если планируется работа с разными СУБД – выбирается PDO. Если нужен доступ к специфичным возможностям MySQL, например, асинхронные запросы или расширенное профилирование – используется MySQLi. Не рекомендуется использовать оба способа в одном проекте.

Обработка ошибок подключения и проверка доступа к базе данных

Для эффективного взаимодействия с SQL базой данных необходимо учесть возможные ошибки при подключении и проверки доступа. Ошибки могут возникать по разным причинам, включая неверные учетные данные, проблемы с сетью или неправильные настройки базы данных.

Первым шагом является установка правильных параметров подключения: хост, порт, имя пользователя и пароль. Важно, чтобы эти параметры соответствовали конфигурации сервера базы данных. Ошибки в этих данных могут привести к сбоям при подключении.

Для обработки ошибок подключения используйте механизмы исключений. В PHP, например, подключение с использованием PDO или MySQLi позволяет ловить исключения через блок try-catch. Если подключение не удается, вы можете вывести сообщение об ошибке или записать ее в журнал. Пример с использованием PDO:

try {

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=testdb', 'username', 'password');

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

} catch (PDOException $e) {

echo 'Ошибка подключения: ' . $e->getMessage();

}

После успешного подключения необходимо проверить, что доступ к базе данных на самом деле возможен. Это можно сделать, например, через простое выполнение SQL-запроса, например, SELECT 1, который не изменяет данные, но подтверждает, что соединение активно.

Также стоит учесть возможность ограничения доступа на уровне самой базы данных. Например, при недостаточных правах пользователя на выполнение определённых запросов, можно получить ошибку доступа. В этом случае нужно настроить права для пользователя в системе управления базой данных (СУБД) или обратиться к администратору.

Кроме того, стоит регулярно проверять настройки сети и серверов, чтобы избежать ошибок, связанных с недоступностью удаленной базы данных из-за проблем с сетью или firewall. Для этого можно использовать ping-запросы или специализированные инструменты для мониторинга сети.

Правильная обработка ошибок и тестирование подключения помогает не только в выявлении проблем, но и в обеспечении надежности работы сайта при взаимодействии с базой данных.

Безопасная передача данных из формы на сайт в базу данных

Для защиты данных пользователей при передаче из формы на сайт в базу данных необходимо учесть несколько важных аспектов безопасности. Рассмотрим основные методы защиты.

- Использование HTTPS: Обязательное использование протокола HTTPS гарантирует, что данные передаются в зашифрованном виде. Это предотвращает возможность перехвата информации третьими лицами.

- Валидация данных на сервере: Даже если данные были валидированы на клиентской стороне, повторная валидация на сервере обязательна. Это предотвращает попытки обхода фильтров с помощью поддельных данных.

- Использование подготовленных выражений (prepared statements): Применение подготовленных запросов для работы с базой данных защищает от атак типа SQL-инъекций. Это гарантирует, что пользовательские данные не будут интерпретироваться как части SQL-запроса.

- Защита от CSRF (Cross-Site Request Forgery): Использование уникальных токенов в формах (например, CSRF-токенов) позволяет предотвратить подделку запросов, которые могут быть отправлены от имени пользователя без его ведома.

- Ограничение прав доступа: При работе с базой данных важно настроить минимально необходимые права для каждой учетной записи. Это снижает риски при компрометации учетных данных.

- Шифрование чувствительных данных: Для хранения паролей и других конфиденциальных данных используйте хэширование с солью. Это гарантирует, что даже при утечке данных они останутся защищенными.

- Логирование и мониторинг: Важно вести логи всех действий, связанных с получением данных из формы и их записью в базу. Это помогает отслеживать подозрительную активность и своевременно реагировать на угрозы.

- Использование CAPTCHA: Чтобы защититься от автоматических атак, рекомендуется внедрять CAPTCHA на формы, особенно для действий, которые могут приводить к массовым запросам.

Применение этих методов позволяет значительно повысить безопасность передачи данных из формы на сайт в базу данных и минимизировать риски для пользователей и системы в целом.

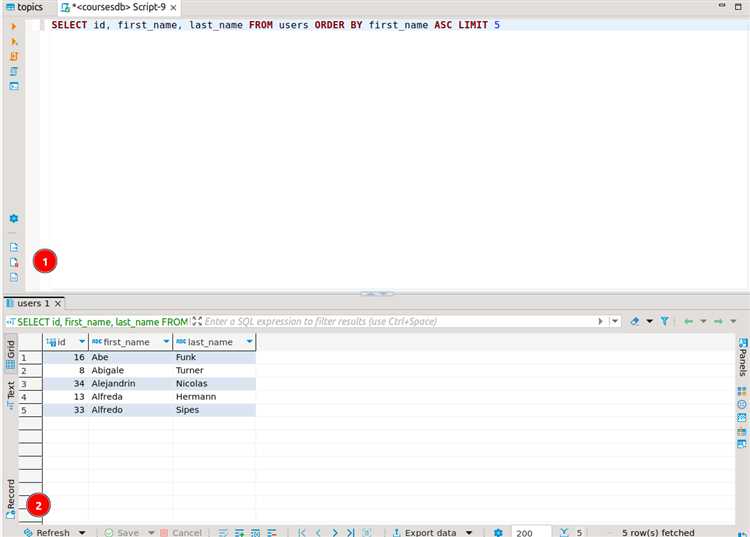

Тестирование запросов к базе данных и отладка соединения

После подключения базы данных к сайту важно провести тестирование запросов для уверенности в корректной работе. Основное внимание следует уделить двум аспектам: выполнению SQL-запросов и стабильности соединения с базой данных.

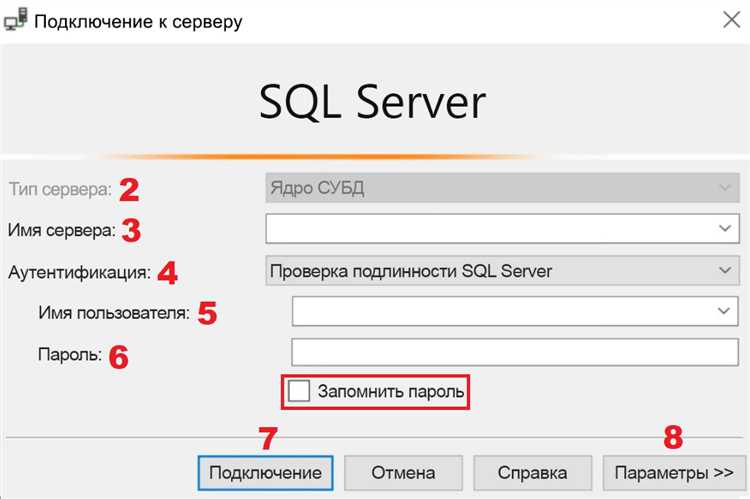

Для начала стоит проверить соединение с базой данных. Убедитесь, что параметры подключения (хост, имя пользователя, пароль и база данных) заданы верно. Для этого можно использовать команду ping в терминале или специализированные инструменты, такие как telnet или netcat, чтобы проверить доступность порта базы данных.

Затем следует протестировать выполнение базовых SQL-запросов. На первом этапе стоит использовать простые SELECT-запросы, например:

SELECT * FROM users LIMIT 1;

Если запрос выполнен корректно и вернул результат, можно переходить к более сложным операциям, таким как JOIN, INSERT или UPDATE. Важно использовать конкретные данные, чтобы проверить корректность обработки информации.

Для отладки запросов используйте журнал ошибок базы данных. На сервере можно активировать логирование запросов, чтобы отслеживать любые неудачные попытки соединения или ошибки выполнения. Например, в MySQL можно включить общий лог:

SET global general_log = 1; SET global log_output = 'table';

Для отладки SQL-запросов можно использовать инструменты, такие как MySQL Workbench, phpMyAdmin или DBeaver, которые позволяют анализировать запросы и их выполнение в реальном времени. Эти инструменты дают подробную информацию о времени выполнения, возможных ошибках и количестве возвращаемых строк.

Не забывайте про индексы. Если запросы выполняются медленно, стоит проверить, есть ли на нужных полях индексы. Например, для запроса:

SELECT name FROM users WHERE email = 'example@example.com';

Поле «email» должно быть индексировано, чтобы запрос выполнялся быстрее. Если индекс отсутствует, его можно создать с помощью:

CREATE INDEX idx_email ON users(email);

Чтобы выявить проблемы с производительностью запросов, используйте EXPLAIN для анализа плана выполнения:

EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE email = 'example@example.com';

EXPLAIN покажет, какие индексы используются и как база данных выбирает строки для обработки. Это поможет выявить проблемы с неэффективными запросами и устранить их.

Когда соединение с базой данных нестабильно, важно отслеживать настройки сервера и клиента. Проверьте тайм-ауты и параметры повторных попыток, которые могут помочь в случае временных проблем с сетью. Для постоянных проблем с соединением рассмотрите возможность использования пула соединений, чтобы минимизировать время отклика и нагрузку на сервер.

Вопрос-ответ:

Что нужно для подключения SQL базы данных к сайту?

Для подключения SQL базы данных к сайту нужно выполнить несколько шагов. Во-первых, необходимо выбрать подходящую СУБД (например, MySQL, PostgreSQL или SQLite). Затем нужно создать саму базу данных и таблицы в ней. Далее требуется настроить подключение к базе данных в коде сайта с помощью языка программирования, например, PHP или Python, используя соответствующие библиотеки и драйвера. Для безопасного соединения рекомендуется использовать параметры подключения, такие как имя пользователя и пароль, а также настройки защиты от SQL инъекций.

Что делать, если сайт не подключается к базе данных?

Если сайт не подключается к базе данных, нужно проверить несколько моментов. Во-первых, убедитесь, что параметры подключения (имя хоста, имя пользователя, пароль и название базы данных) указаны правильно. Далее стоит проверить, работает ли сам сервер базы данных и доступен ли он для подключения (например, через команду `ping` для хоста базы данных). Также стоит обратить внимание на настройки брандмауэра, которые могут блокировать подключение. Еще одна возможная проблема — неправильные права доступа к базе данных для указанного пользователя. В таких случаях можно попробовать пересоздать пользователя с нужными правами или проверить настройки безопасности сервера.

Какие существуют альтернативы MySQL для подключения базы данных к сайту?

Помимо MySQL, существуют и другие популярные системы управления базами данных (СУБД), которые можно использовать для подключения к сайту. Например, PostgreSQL — это мощная СУБД, которая отличается высокой производительностью и поддерживает более сложные типы данных. Также можно использовать SQLite, которая представляет собой легковесную базу данных, удобную для небольших сайтов или приложений с ограниченными ресурсами. Для NoSQL решений можно рассмотреть MongoDB, которая не использует таблицы, а работает с документами в формате JSON. Выбор СУБД зависит от конкретных требований проекта, таких как масштабируемость, сложность запросов и скорость работы.