Проверка того, пуста ли таблица в базе данных SQL, является одной из базовых задач для разработчиков и администраторов баз данных. Важно уметь эффективно и правильно выполнять такую операцию, чтобы избежать ненужных затрат времени и ресурсов. Существует несколько способов выполнения этой проверки, и выбор зависит от конкретных требований задачи и специфики работы с базой данных.

Первый способ – использование SQL-запроса с ограничением по количеству строк. Команда SELECT COUNT(*) FROM table_name позволяет подсчитать количество записей в таблице. Если результат равен нулю, значит, таблица пуста. Однако этот метод может быть не самым эффективным, если таблица содержит большое количество строк и необходимо минимизировать нагрузку на сервер.

Второй способ – использование команды SELECT 1 FROM table_name LIMIT 1. Этот запрос проверяет, существует ли хотя бы одна запись в таблице, возвращая первый попавшийся результат. Такой подход быстрее, так как не требует подсчета всех строк, что особенно важно при работе с большими таблицами.

Третий метод заключается в проверке состояния таблицы с помощью системных представлений или метаданных, доступных в некоторых СУБД. Например, в MySQL можно использовать команду SHOW TABLE STATUS LIKE 'table_name', чтобы получить информацию о таблице, включая количество строк. Такой способ позволяет быстро получить данные без выполнения полноценного запроса к самой таблице.

Выбор метода зависит от контекста и специфики работы. Для частых проверок с минимальной нагрузкой предпочтительнее использовать запрос с LIMIT, а для случаев, когда требуется полная информация о таблице, можно обратиться к системным представлениям.

Использование команды SELECT для проверки данных в таблице

Команда SELECT в SQL позволяет получить данные из таблицы, и это основной способ проверки наличия записей в таблице. Чтобы убедиться, что таблица пуста, достаточно выполнить запрос SELECT с ограничением на количество строк, например, с использованием LIMIT или с помощью агрегатных функций.

Простой способ проверки – это выполнить запрос с ограничением на количество строк. Например, запрос:

SELECT * FROM таблица LIMIT 1;

Если результат пустой, значит, таблица не содержит данных. Этот подход минимизирует нагрузку на сервер, так как возвращает только одну строку, независимо от того, сколько данных содержится в таблице.

Альтернативно можно использовать агрегатную функцию COUNT для подсчета записей:

SELECT COUNT(*) FROM таблица;

Этот запрос возвращает количество строк в таблице. Если результат равен нулю, то таблица пуста.

Важно помнить, что SELECT с COUNT(*) может быть менее эффективным для больших таблиц, так как он должен просматривать все строки. В таких случаях предпочтительнее использование LIMIT 1, так как оно не требует полного сканирования таблицы.

Если требуется проверка только на наличие хотя бы одной записи, можно использовать запрос с условием EXISTS:

SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM таблица LIMIT 1);

Этот запрос возвращает TRUE, если хотя бы одна строка существует в таблице, и FALSE, если таблица пуста. Это особенно полезно в условиях, когда важна производительность.

В случае работы с индексами или очень большими таблицами стоит учитывать, что производительность запросов может зависеть от настроек базы данных и структуры таблицы. Для частых проверок рекомендуется индексировать поля, которые участвуют в таких запросах.

Проверка количества строк с помощью COUNT()

Пример простого использования:

SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы;

Этот запрос возвращает общее количество строк в таблице. Если результат равен нулю, то таблица пустая.

Для проверки, есть ли данные, можно добавить условие. Например, чтобы подсчитать количество строк, где значение в поле ‘статус’ равно ‘активный’, запрос будет следующим:

SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы WHERE статус = 'активный';

Если результат этого запроса равен нулю, то это означает, что в таблице нет активных записей.

Если необходимо проверять наличие хотя бы одной строки в таблице, можно использовать условие:

SELECT COUNT(*) > 0 FROM имя_таблицы;

Этот запрос возвращает true, если в таблице есть хотя бы одна строка, и false, если таблица пустая.

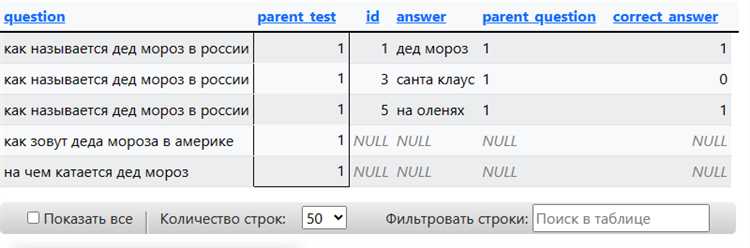

Важно помнить, что функция COUNT(*) подсчитывает все строки, включая те, где поля могут быть NULL, в отличие от COUNT(столбец), который исключает NULL-значения в подсчете.

Использование COUNT() позволяет быстро и эффективно проверять содержимое таблицы, не извлекая все данные, что может быть важным для больших таблиц с миллионами строк.

Использование LIMIT для быстрого анализа таблицы

Для проверки, пустая ли таблица в SQL, можно использовать оператор LIMIT. Этот подход позволяет получить быструю информацию о наличии данных, минимизируя нагрузку на сервер, особенно если таблица большая.

Простой запрос с LIMIT, например, `SELECT * FROM таблица LIMIT 1;`, вернет одну строку данных. Если результат запроса пуст, значит, таблица не содержит записей. Такой способ позволяет сразу узнать, есть ли в таблице хотя бы один элемент, не извлекая все строки.

Использование LIMIT оптимизирует выполнение запросов, особенно в случаях, когда не требуется полная выборка данных. Запросы с LIMIT могут значительно ускорить проверку таблиц в больших базах данных, где полный запрос без ограничений может занять много времени.

Вместо `SELECT *` можно использовать конкретные поля для проверки, что ускоряет выполнение запроса. Например, запрос `SELECT 1 FROM таблица LIMIT 1;` выполняется быстрее, поскольку только проверяется наличие хотя бы одной строки, не извлекая лишнюю информацию.

В случае, когда нужно узнать количество записей в таблице, можно использовать запрос с LIMIT в сочетании с условием: `SELECT 1 FROM таблица WHERE условие LIMIT 1;`. Это дает возможность быстро проверить наличие данных по заданным критериям, не загружая всю таблицу.

Проверка пустой таблицы через метаданные базы данных

Метаданные базы данных содержат информацию о структуре объектов, таких как таблицы, индексы и ограничения. Для проверки пустоты таблицы можно использовать метаданные, чтобы избежать выполнения ресурсоемких запросов. Это полезно, если таблица имеет большие объемы данных или индексы, которые могут повлиять на производительность.

Один из способов – использование представлений системных таблиц, таких как INFORMATION_SCHEMA или специфичных для СУБД представлений. Например, в MySQL для получения сведений о таблице можно запросить количество строк через INFORMATION_SCHEMA.TABLES.

Пример запроса для проверки пустоты таблицы в MySQL:

SELECT TABLE_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'имя_базы_данных' AND TABLE_NAME = 'имя_таблицы';

Значение в поле TABLE_ROWS покажет количество строк в таблице. Если оно равно 0, таблица считается пустой. Однако стоит помнить, что это значение может быть неточным для таблиц с InnoDB, так как оно может не обновляться немедленно. В таких случаях для точной проверки рекомендуется использовать COUNT(*), несмотря на возможные затраты на выполнение запроса.

Для PostgreSQL можно использовать следующий запрос для получения информации о количестве строк:

SELECT relname, n_live_tup FROM pg_stat_user_tables WHERE relname = 'имя_таблицы';

Поле n_live_tup в этом запросе отображает количество живых строк в таблице. Если значение равно 0, то таблица пуста. Этот метод также зависит от статистики, которая может быть не обновлена, если сбор статистики не был выполнен.

Метод с использованием метаданных предпочтителен в тех случаях, когда необходимо быстро проверить состояние таблицы без выполнения ресурсоемких операций. Важно помнить, что точность данных зависит от используемой СУБД и времени последнего обновления статистики.

Как избежать ошибок при проверке пустоты таблицы

При проверке пустоты таблицы SQL важно учитывать несколько аспектов, чтобы избежать ошибок и неправильных результатов. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам правильно проверять таблицу и исключить потенциальные проблемы:

- Используйте правильные запросы: Часто встречаются ошибки, когда для проверки пустоты используется запрос с

SELECT COUNT(*) FROM table. Хотя такой запрос работает, он может быть неэффективным при работе с большими таблицами, так как требует полной выборки данных. Лучше использоватьSELECT 1 FROM table LIMIT 1, который выполняется быстрее. - Понимание индексов: Если таблица имеет индекс, запрос с

LIMIT 1будет работать быстрее. Если индексов нет, запрос сCOUNT(*)может быть медленным. Это особенно важно при работе с большими таблицами. Убедитесь, что ваша таблица имеет индексы для поля, по которому вы обычно делаете запросы. - Используйте транзакции для проверок на пустоту: Если вы проверяете пустоту таблицы в транзакции, убедитесь, что другие операции не изменяют таблицу в момент выполнения проверки. В противном случае, результат проверки может быть недостоверным. Рекомендуется блокировать таблицу на время проверки с помощью

LOCK TABLESили использовать изолированные транзакции. - Проверяйте структуру данных: Бывают случаи, когда таблица не пустая, но не содержит ожидаемых данных (например, таблица имеет записи, но все они содержат

NULL). Чтобы избежать ошибки, убедитесь, что ваши запросы правильно проверяют содержимое всех колонок, если это необходимо. - Оптимизация запросов: Простейшая проверка на пустоту с помощью

SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM table LIMIT 1)может быть эффективнее, чем использованиеCOUNT(*), так как она проверяет только существование записи и не выполняет подсчёт всех строк. - Обработка ошибок: Обратите внимание на правильную обработку ошибок при выполнении запросов. В случае с отсутствием данных или сбоями выполнения запросов, важно обеспечить адекватное исключение, чтобы система не давала ложных срабатываний.

Проверка пустоты таблицы – это не только вопрос производительности, но и точности. Использование правильных методов и учёт особенностей работы с базой данных поможет избежать распространённых ошибок и обеспечит корректные результаты.

Автоматизация проверки пустоты таблицы с помощью скриптов

Один из базовых вариантов – это запрос с использованием функции COUNT(). Пример скрипта:

SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы;

Этот запрос возвращает количество строк в таблице. Если результат равен нулю, таблица пуста. Скрипт можно адаптировать, чтобы он выполнялся в фоновом режиме, например, с использованием cron в Linux. В случае использования SQL Server можно настроить SQL Agent для выполнения таких проверок.

Также можно использовать запросы с ограничением выборки для ускорения выполнения, если таблица очень большая. Вместо COUNT(*) можно использовать конструкцию, которая ограничивает выборку одним значением, проверяя только первое присутствующее значение:

SELECT 1 FROM имя_таблицы LIMIT 1;

Если запрос возвращает результат, значит таблица не пуста. Этот метод подходит для баз данных, где производительность имеет большое значение, так как он не выполняет подсчёт всех строк.

Для более сложных решений можно создать процедуру или функцию, которая будет проверять пустоту таблицы на регулярной основе и отправлять уведомления. Пример такого скрипта для MySQL:

DELIMITER // CREATE PROCEDURE check_empty_table() BEGIN DECLARE row_count INT; SELECT COUNT(*) INTO row_count FROM имя_таблицы; IF row_count = 0 THEN -- Добавьте сюда код для уведомления SELECT 'Таблица пуста'; ELSE SELECT 'Таблица не пуста'; END IF; END // DELIMITER ;

Данный скрипт можно интегрировать с системой оповещений или с электронной почтой, чтобы автоматически получать уведомления о пустоте таблицы.

В случае использования более сложных СУБД, таких как PostgreSQL, можно задействовать возможности триггеров и событий, чтобы автоматически выполнять проверку при изменении данных в таблице.

Автоматизация позволяет значительно снизить риск человеческой ошибки и повысить эффективность администрирования базы данных, особенно когда речь идет о мониторинге нескольких таблиц или больших объёмов данных.

Вопрос-ответ:

Почему запрос `SELECT COUNT(*)` может быть неэффективным для проверки пустоты таблицы?

Запрос `SELECT COUNT(*)` подсчитывает все строки в таблице, что может занять много времени, если таблица содержит большое количество данных. Это связано с тем, что база данных должна просмотреть каждую строку для выполнения этого запроса. В случае очень больших таблиц использование `LIMIT 1` может быть более эффективным, так как запрос вернёт только одну строку, не выполняя полную проверку всех данных.