Работа с SQL базами данных – это основа большинства современных приложений, от простых веб-сайтов до крупных корпоративных систем. SQL (Structured Query Language) позволяет эффективно управлять данными, извлекать информацию и выполнять операции над базами данных. Знание SQL является важным навыком для любого разработчика, так как большинство приложений используют базы данных для хранения и обработки информации.

Для начала работы с базой данных важно понять несколько ключевых понятий: таблицы, строки, столбцы и запросы. Таблицы – это структура хранения данных, где каждая строка представляет собой запись, а столбцы – поля, которые описывают данные. Запросы SQL – это команды, которые позволяют извлекать, изменять или удалять данные из таблиц. Самыми базовыми операциями в SQL являются SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE.

На первых этапах важно изучить синтаксис SQL-запросов. Например, команда SELECT используется для извлечения данных из таблицы, а команда INSERT для добавления новых записей. Начинать стоит с простых запросов, чтобы понять, как работает фильтрация и сортировка данных. После этого можно переходить к более сложным запросам, используя операторы JOIN, GROUP BY и HAVING для работы с несколькими таблицами.

Немаловажным аспектом работы с SQL является нормализация данных. Нормализация помогает избежать дублирования информации и улучшить производительность запросов. Основные принципы нормализации, такие как разбиение таблиц и использование связей между ними, важно учитывать с самого начала, чтобы структура базы данных оставалась гибкой и масштабируемой.

Подключение к SQL базе данных через различные интерфейсы

Для работы с SQL базой данных необходимо правильно настроить подключение через разные интерфейсы, что зависит от типа используемой СУБД и технологии. Рассмотрим основные способы подключения.

1. Подключение через командную строку

Для подключения к SQL базе данных через командную строку используется утилита, предоставляемая СУБД. Например, в MySQL можно использовать команду:

mysql -u <пользователь> -p <имя_базы>

После ввода команды потребуется ввести пароль для пользователя. Если соединение установлено, можно выполнять SQL-запросы напрямую.

В PostgreSQL команда будет следующей:

psql -U <пользователь> -d <имя_базы>

В обоих случаях подключение происходит по умолчанию через сокет, если база расположена на том же сервере, или через TCP/IP для удалённых баз.

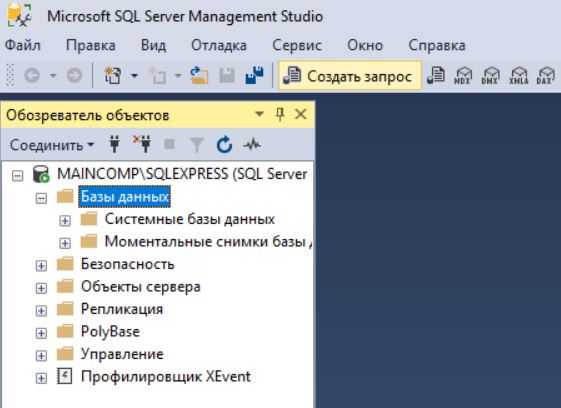

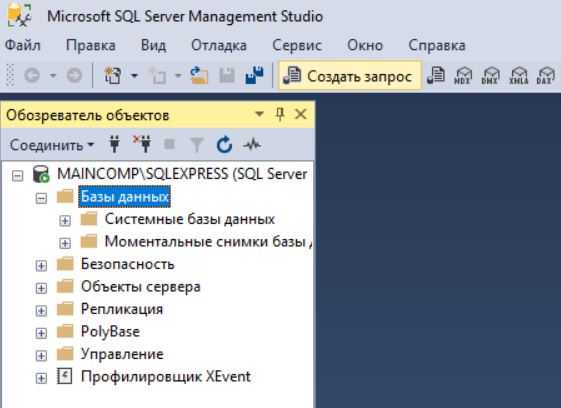

2. Подключение через программы-клиенты

Использование графических интерфейсов, таких как DBeaver, HeidiSQL или pgAdmin, упрощает работу с базой данных. В таких клиентах достаточно указать тип СУБД, сервер, порт, логин и пароль, чтобы установить соединение. Программы предлагают удобные инструменты для выполнения запросов и визуализации структуры данных.

3. Подключение через API или библиотеки для программирования

Для интеграции с базой данных из приложений используется API. В популярных языках программирования существуют библиотеки для работы с SQL базами данных. Например, для Python можно использовать библиотеку mysql-connector для MySQL:

import mysql.connector connection = mysql.connector.connect( host="localhost", user="пользователь", password="пароль", database="имя_базы" )

Для PostgreSQL используется библиотека psycopg2:

import psycopg2 connection = psycopg2.connect( dbname="имя_базы", user="пользователь", password="пароль", host="localhost" )

Эти библиотеки обеспечивают соединение с базой данных через TCP/IP и позволяют выполнять SQL-запросы, работать с результатами и обрабатывать ошибки.

4. Подключение через ORM (Object-Relational Mapping)

Для работы с базой данных через ORM не требуется напрямую писать SQL-запросы. ORM автоматически генерирует SQL-код на основе операций с объектами в коде. Например, в Python можно использовать SQLAlchemy, а в Django – встроенный ORM. Это упрощает работу с базой данных и делает код более переносимым и читаемым. Например, для подключения через SQLAlchemy используется следующий код:

from sqlalchemy import create_engine

engine = create_engine('mysql+mysqlconnector://пользователь:пароль@localhost/имя_базы')

connection = engine.connect()

ORM значительно ускоряет разработку, но требует понимания принципов работы с базой данных для эффективного использования.

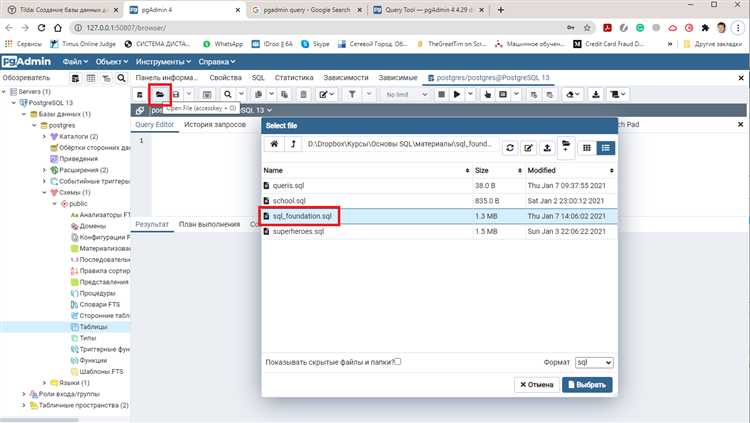

5. Подключение через web-интерфейсы

Многие СУБД предлагают web-интерфейсы для подключения и работы с базой данных. Например, phpMyAdmin для MySQL или Adminer. Эти инструменты предоставляют удобный браузерный интерфейс для работы с базой данных, управления пользователями и выполнения запросов.

Выбор интерфейса зависит от ваших потребностей. Если требуется гибкость и работа с большими объемами данных, лучше использовать командную строку или программы-клиенты. Для быстрого доступа и управления подойдут web-интерфейсы.

Основные команды SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

SELECT используется для извлечения данных из базы. Это самая часто используемая команда. Чтобы получить все строки из таблицы, нужно указать ее имя после ключевого слова FROM. Например, запрос SELECT * FROM users; вернет все данные из таблицы users. Если требуется выбрать только определенные столбцы, указывайте их через запятую, например: SELECT name, email FROM users;.

Команда INSERT добавляет новые данные в таблицу. Для этого используется следующая структура: INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2, ...) VALUES (значение1, значение2, ...);. Например: INSERT INTO users (name, email) VALUES ('Иван', 'ivan@example.com');. Важно следить за порядком столбцов и значений, чтобы они совпадали.

UPDATE позволяет изменить существующие данные. Для этого нужно указать таблицу и столбцы, которые требуют изменений, с новыми значениями. Пример: UPDATE users SET email = 'newemail@example.com' WHERE name = 'Иван';. Условие WHERE обязательно, чтобы не изменить все строки в таблице. Если условие опущено, обновятся все записи.

DELETE удаляет данные из таблицы. Команда выглядит так: DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;. Например: DELETE FROM users WHERE name = 'Иван';. Без указания условия команда удалит все строки таблицы, что может привести к потере данных.

При использовании всех этих команд важно помнить об их последствиях, особенно когда дело касается удаления или обновления данных. Всегда проверяйте запросы перед их выполнением, чтобы избежать случайных ошибок.

Как создавать и изменять таблицы в SQL

Создание таблицы

Чтобы создать таблицу, используйте команду CREATE TABLE. Основной синтаксис следующий:

CREATE TABLE имя_таблицы (

имя_столбца_1 тип_данных_1,

имя_столбца_2 тип_данных_2,

...

);Например, для создания таблицы пользователей с полями имени и возраста команда будет выглядеть так:

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100),

age INT

);id– это первичный ключ, уникальный для каждой строки.name– текстовое поле, ограниченное 100 символами.age– числовое поле для хранения возраста пользователя.

Каждое поле должно иметь тип данных, который указывает, какой формат данных будет храниться в этом столбце. Наиболее часто используемые типы данных:

INT– для целых чисел;VARCHAR(n)– для строк длиной доnсимволов;DATE– для хранения даты;DECIMAL– для хранения чисел с фиксированной точностью.

Изменение таблицы

Если необходимо внести изменения в структуру таблицы, используется команда ALTER TABLE.

Для добавления нового столбца используется следующий синтаксис:

ALTER TABLE имя_таблицы ADD имя_столбца тип_данных;Пример добавления столбца с датой рождения:

ALTER TABLE users ADD birthdate DATE;Если нужно изменить тип данных столбца, используйте команду:

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY COLUMN имя_столбца новый_тип_данных;Например, чтобы изменить тип столбца age на DECIMAL, пишем:

ALTER TABLE users MODIFY COLUMN age DECIMAL(5,2);Для удаления столбца из таблицы используется команда:

ALTER TABLE имя_таблицы DROP COLUMN имя_столбца;Например, чтобы удалить столбец birthdate:

ALTER TABLE users DROP COLUMN birthdate;Удаление таблицы

Если таблица больше не нужна, ее можно удалить с помощью команды DROP TABLE. Например:

DROP TABLE users;После выполнения этой команды таблица будет полностью удалена, и все данные будут утеряны.

Полезные рекомендации

- При создании таблиц всегда используйте первичный ключ для обеспечения уникальности записей.

- Не забывайте об индексе, если планируете часто выполнять поисковые запросы по определенному столбцу.

- Прежде чем удалять столбцы или таблицы, убедитесь, что у вас есть резервные копии данных.

- Используйте ограничения (например,

NOT NULL,UNIQUE) для повышения целостности данных.

Работа с условиями: WHERE, AND, OR, LIKE

Для фильтрации данных в SQL используется условие WHERE. Оно позволяет ограничить результаты запроса определёнными условиями. Рассмотрим, как использовать различные операторы внутри WHERE.

Оператор AND используется для объединения нескольких условий. Все условия, соединённые с AND, должны быть выполнены, чтобы запись была выбрана.

SELECT * FROM employees WHERE age > 30 AND department = 'IT';

Этот запрос выберет всех сотрудников, возраст которых больше 30 лет и которые работают в отделе IT.

Оператор OR используется для того, чтобы хотя бы одно из условий было выполнено. Он позволяет гибко комбинировать фильтры.

SELECT * FROM employees WHERE department = 'IT' OR department = 'HR';

Запрос выберет сотрудников, которые работают либо в IT, либо в HR.

Оператор LIKE применяется для поиска по шаблону. Он используется, если необходимо найти строки, соответствующие определённому образцу.

SELECT * FROM products WHERE name LIKE 'A%';

Этот запрос выберет все продукты, название которых начинается с буквы «A». Символ % обозначает любой набор символов.

Кроме того, символ _ в LIKE заменяет ровно один символ.

SELECT * FROM products WHERE name LIKE 'A_';

Запрос выберет все продукты, название которых состоит из двух символов и начинается с буквы «A».

Важно помнить, что операторы AND, OR и LIKE могут быть комбинированы для создания более сложных условий:

SELECT * FROM employees WHERE (age > 30 AND department = 'IT') OR (age < 25 AND department = 'HR');

Этот запрос выберет сотрудников старше 30 лет, работающих в IT, или сотрудников младше 25 лет из HR.

При работе с условиями следует избегать чрезмерного использования сложных логических выражений, так как это может усложнить понимание запроса и повлиять на производительность.

Использование агрегатных функций для анализа данных

Агрегатные функции в SQL позволяют выполнять операции над группами данных и получать сводную информацию. Это особенно полезно для анализа больших объемов данных, когда нужно получить общие показатели, такие как сумма, среднее значение или количество записей. Рассмотрим основные агрегатные функции и их применение.

SUM() используется для вычисления суммы значений в выбранном столбце. Например, если нужно посчитать общий доход всех сотрудников, запрос будет следующим:

SELECT SUM(salary) FROM employees;AVG() вычисляет среднее значение по столбцу. Например, для получения средней зарплаты среди всех сотрудников можно использовать:

SELECT AVG(salary) FROM employees;COUNT() позволяет подсчитать количество записей в таблице или количество ненулевых значений в указанном столбце. Например, если нужно посчитать количество сотрудников в компании, запрос будет таким:

SELECT COUNT(*) FROM employees;MAX() и MIN() дают наибольшее и наименьшее значение в столбце. Эти функции полезны для поиска максимальных и минимальных показателей. Например, чтобы узнать наибольшую зарплату в компании:

SELECT MAX(salary) FROM employees;GROUP BY позволяет группировать строки по определенному столбцу и применять агрегатные функции к каждой группе. Например, для подсчета средней зарплаты по каждому отделу используем следующий запрос:

SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id;Использование агрегатных функций помогает значительно упростить анализ данных. Группировка позволяет агрегировать данные по категориям, а функции SUM(), AVG(), COUNT() и другие дают возможность быстро получить необходимую сводную информацию.

Важно помнить, что при использовании GROUP BY все столбцы в запросе, которые не являются частью агрегатной функции, должны быть указаны в GROUP BY, иначе запрос не будет выполнен.

Агрегатные функции активно используются при составлении отчетов и анализе данных для принятия бизнес-решений. С их помощью можно быстро выделить ключевые показатели и лучше понять структуру данных.

Как выполнять объединение таблиц с помощью JOIN

Операция объединения (JOIN) позволяет комбинировать данные из двух или более таблиц в одну. Это важный инструмент, когда данные разделены по разным таблицам, и вам нужно извлечь информацию из нескольких источников одновременно. В SQL существует несколько типов JOIN, которые применяются в зависимости от того, как должны быть связаны строки разных таблиц.

Основной принцип работы JOIN – это связь между таблицами через общие поля. Например, если у вас есть таблица заказов и таблица клиентов, вы можете объединить их по полю идентификатора клиента, чтобы узнать, какие заказы сделал каждый клиент.

Типы JOIN:

INNER JOIN – объединяет только те строки, которые имеют совпадение в обеих таблицах. Если в одной из таблиц нет соответствующего значения, эта строка не попадет в результат.

Пример запроса:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name FROM orders INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN) – возвращает все строки из левой таблицы (первой), а также соответствующие строки из правой таблицы. Если для строки из левой таблицы нет совпадений в правой, то в результат будет добавлено значение NULL для столбцов правой таблицы.

Пример запроса:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name FROM orders LEFT JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

RIGHT JOIN (или RIGHT OUTER JOIN) – аналогичен LEFT JOIN, но возвращает все строки из правой таблицы и соответствующие строки из левой. Если для строки из правой таблицы нет совпадений в левой, то в результат будет добавлено значение NULL для столбцов левой таблицы.

Пример запроса:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name FROM orders RIGHT JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN) – возвращает все строки из обеих таблиц, при этом если для строки из одной таблицы нет совпадений в другой, то в результате будет NULL для тех столбцов, где данных нет.

Пример запроса:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name FROM orders FULL JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

CROSS JOIN – выполняет объединение каждой строки из одной таблицы с каждой строкой из другой. Это может привести к очень большому количеству результатов, особенно если таблицы большие.

Пример запроса:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name FROM orders CROSS JOIN customers;

При использовании JOIN важно учитывать порядок соединений и количество данных в таблицах. Избыточные JOIN-операции могут привести к увеличению времени выполнения запроса, особенно при работе с большими таблицами. Используйте JOIN с осмотрительностью, чтобы не перегрузить запрос.

Создание и управление индексами для оптимизации запросов

Что такое индекс? Индекс – это структура данных, которая ускоряет выполнение запросов за счет обеспечения быстрого доступа к данным. Индексы в SQL обычно создаются на основе одного или нескольких столбцов таблицы. Когда создается индекс, система базы данных строит вспомогательную структуру (например, дерево B-дерево), что позволяет быстро находить строки, соответствующие заданным критериям.

Как создавать индекс? Для создания индекса используется команда CREATE INDEX. Например, чтобы создать индекс для столбца last_name в таблице employees, можно выполнить следующий запрос:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees(last_name);В данном примере индекс создается для столбца last_name, что ускорит поиск сотрудников по фамилии. Индексы могут быть созданы и на нескольких столбцах одновременно:

CREATE INDEX idx_name_salary ON employees(last_name, salary);Когда индексы ускоряют запросы? Индексы эффективны при выполнении операций поиска, сортировки и объединения данных. Например, запросы с условием WHERE, использующие индексированные столбцы, выполняются быстрее. Также индексы полезны при сортировке данных (ORDER BY) и объединении таблиц (JOIN).

Пример:

SELECT * FROM employees WHERE last_name = 'Smith';В данном случае использование индекса на столбце last_name позволит значительно ускорить выполнение запроса, особенно если таблица содержит тысячи записей.

Когда не стоит использовать индексы? Не всегда индексы приводят к улучшению производительности. Например, если запросы чаще выполняются с операциями вставки, обновления или удаления, создание индекса может замедлить эти операции, так как база данных должна будет поддерживать индекс в актуальном состоянии при каждом изменении данных. Также индексы не всегда эффективны для небольших таблиц, где быстрый поиск не имеет большого значения.

Удаление и обновление индексов Если индекс больше не нужен, его можно удалить с помощью команды DROP INDEX. Например:

DROP INDEX idx_last_name ON employees;Важно помнить, что удаление индекса может повлиять на производительность запросов, поэтому решение о его удалении должно быть обоснованным.

Управление индексами Периодически необходимо анализировать, какие индексы используются, а какие – нет. Для этого можно использовать команду EXPLAIN, которая позволяет увидеть, как SQL-запросы используют индексы. На основе полученной информации можно оптимизировать запросы и корректировать структуру индексов.

Основные рекомендации:

- Используйте индексы на столбцах, которые часто участвуют в операциях поиска, сортировки и объединения.

- Не создавайте избыточные индексы. Каждый индекс занимает место и замедляет операции записи.

- Удаляйте неиспользуемые индексы, чтобы освободить ресурсы базы данных.

- Для больших таблиц используйте составные индексы, когда запросы часто используют несколько столбцов.

- Периодически анализируйте эффективность индексов с помощью

EXPLAIN.

Правильное использование индексов позволяет значительно ускорить выполнение запросов, но требует внимания и мониторинга. Убедитесь, что индексы действительно необходимы, и не забывайте об их актуальности.