Развёртывание базы данных – это не просто запуск сервера и загрузка схемы. Это последовательный процесс, включающий выбор СУБД, настройку окружения, оптимизацию параметров хранения и обеспечение безопасности данных. В этой статье рассматриваются конкретные шаги для создания рабочей SQL-базы, начиная от установки сервера и заканчивая тестированием соединения и созданием таблиц.

Выбор СУБД зависит от задач: PostgreSQL подходит для аналитики и сложных запросов, MySQL – для высоконагруженных веб-приложений, SQLite – для мобильных и десктопных решений. Установка каждой из них отличается, поэтому важно использовать официальные дистрибутивы и строго следовать документации.

Следующий этап – настройка соединения с СУБД. Создаётся пользователь с ограниченными правами, устанавливаются параметры доступа (порт, IP-ограничения), а также включается шифрование соединения при помощи SSL, если СУБД это поддерживает. Параметры подключения прописываются в конфигурационных файлах или переменных окружения проекта.

Инициализация схемы производится с помощью SQL-скриптов. Скрипты должны быть версионированы и проходить проверку на idempotency – многократный запуск не должен приводить к ошибкам. Для этого используются конструкции IF NOT EXISTS при создании таблиц и индексов.

Завершается процесс тестированием и мониторингом: выполняются контрольные запросы, проверяется производительность через EXPLAIN и настраиваются алерты на критические метрики: рост размера таблиц, количество соединений, время ответа. Эти действия позволяют убедиться, что база данных готова к работе в боевой среде.

Выбор типа СУБД и обоснование решения

Выбор СУБД напрямую зависит от архитектуры проекта, объёмов данных, требований к масштабируемости и требованиям к отказоустойчивости. Прежде чем разворачивать базу данных, необходимо определить характер нагрузки и специфику доступа к данным.

Для высоконагруженных веб-приложений с необходимостью горизонтального масштабирования и шардирования оптимален выбор PostgreSQL или MySQL. Обе СУБД поддерживают репликацию, но PostgreSQL обеспечивает большую гибкость благодаря поддержке JSONB, полнотекстовому поиску и расширяемости через сторонние модули.

Если проект связан с аналитикой, где приоритет – скорость агрегаций и обработки больших массивов данных, предпочтение стоит отдать column-store решениям. ClickHouse показывает стабильную производительность при миллионах записей и поддерживает распределённую обработку без значительных затрат на инфраструктуру.

Для распределённых систем и микросервисной архитектуры целесообразно рассмотреть использование NewSQL решений, таких как CockroachDB или YugabyteDB. Эти СУБД обеспечивают горизонтальное масштабирование без жертв в консистентности (поддержка ACID), что критично для финтеха и телеком-приложений.

Если основной приоритет – простота и скорость разработки, например, в MVP или небольших внутренних системах, подойдёт SQLite. Это встроенная СУБД, не требующая отдельного сервера, и отлично работает в окружениях с ограниченными ресурсами.

Выбор должен базироваться на профилировании будущей нагрузки: количество одновременных подключений, объём хранимых данных, частота транзакций. Тестирование с использованием инструментов вроде pgbench или sysbench позволяет смоделировать поведение системы до развёртывания и избежать ошибок архитектурного уровня.

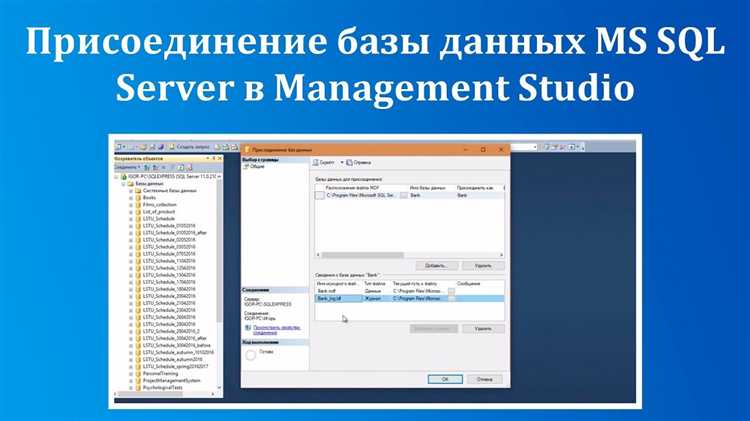

Установка СУБД на локальный или удалённый сервер

Перед установкой определите, какая СУБД требуется: PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server или другая. Выбор зависит от планируемой нагрузки, поддержки транзакций, масштабируемости и совместимости с приложением.

Для локального сервера начните с загрузки дистрибутива с официального сайта. Например, для PostgreSQL это postgresql.org/download. Выберите версию под вашу операционную систему, установите через инсталлятор или пакетный менеджер: sudo apt install postgresql для Ubuntu или brew install postgresql для macOS.

На этапе установки задайте порт (обычно 5432 или 3306) и создайте суперпользователя с надёжным паролем. После завершения проверьте статус службы: sudo systemctl status postgresql.

Для удалённого сервера подключитесь по SSH. На Linux-сервере используйте пакетный менеджер: yum install mysql-server или dnf install mariadb-server в CentOS/RedHat. После установки откройте порт в файрволе: firewall-cmd --add-port=3306/tcp --permanent && firewall-cmd --reload.

Разрешите удалённые подключения в конфигурационном файле (например, postgresql.conf или my.cnf). Установите параметр listen_addresses = '*' и настройте pg_hba.conf или bind-address соответственно. Перезапустите службу: systemctl restart postgresql.

Проверьте соединение с другого устройства через клиентскую утилиту: psql -h [IP-сервера] -U [пользователь] или mysql -h [IP-сервера] -u [пользователь] -p. Убедитесь, что соединение устанавливается и пользователь имеет доступ к нужной базе данных.

Создание базы данных и настройка пользовательских прав

Для создания базы данных в SQL Server используйте команду CREATE DATABASE. Указывайте имя и при необходимости путь к файлам данных и журналам транзакций:

CREATE DATABASE Warehouse ON (NAME = WarehouseData, FILENAME = ‘C:\Data\Warehouse.mdf’) LOG ON (NAME = WarehouseLog, FILENAME = ‘C:\Data\Warehouse.ldf’);

После создания необходимо создать пользователей и назначить роли. Вначале создайте логин на уровне сервера:

CREATE LOGIN warehouse_user WITH PASSWORD = ‘StrongP@ssw0rd’;

Затем привяжите его к пользователю в конкретной базе данных:

USE Warehouse;

CREATE USER warehouse_user FOR LOGIN warehouse_user;

Назначьте минимально необходимые роли для ограничения доступа. Для чтения данных достаточно роли db_datareader:

ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER warehouse_user;

Если требуется возможность изменять данные, добавьте роль db_datawriter. Не предоставляйте роль db_owner без крайней необходимости – она даёт полный контроль над базой данных:

ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER warehouse_user;

Ограничивайте права через GRANT для точечного доступа. Пример: разрешить только выборку из таблицы Products:

GRANT SELECT ON dbo.Products TO warehouse_user;

Для отзыва прав используйте REVOKE или DENY в зависимости от ситуации. Никогда не оставляйте открытые логины с правами администратора без пароля или с доступом по умолчанию.

Определение схемы: таблицы, типы данных и связи

Каждая таблица должна описывать один логический объект. Например, таблица users содержит данные пользователей, а orders – информацию о заказах. Названия таблиц следует выбирать в единственном числе и использовать нижнее подчёркивание для разделения слов: order_items, product_reviews.

Типы данных выбираются строго в соответствии с природой хранимой информации. Для чисел – INTEGER или DECIMAL, для текста – VARCHAR(n) с ограничением длины, для дат – DATE или TIMESTAMP. Не используйте универсальные типы (например, TEXT вместо VARCHAR), если можно задать ограничения.

Обязательно задавайте первичные ключи с помощью PRIMARY KEY. Они обеспечивают уникальность записей и участвуют в построении связей между таблицами. Обычно используется автоинкрементное поле id.

Связи реализуются через внешние ключи (FOREIGN KEY). Если заказ связан с пользователем, таблица orders должна содержать поле user_id, ссылающееся на users(id). Это обеспечивает целостность данных и позволяет выполнять объединения (JOIN) без потерь.

Следует избегать хранения избыточной информации: если значение можно получить через связь, не дублируйте его в другой таблице. Также важно нормализовать схему до третьей нормальной формы, чтобы исключить логические противоречия и аномалии обновления.

После проектирования схемы обязательно протестируйте её на реалистичных сценариях: добавление, удаление и изменение связанных записей. Это позволяет выявить потенциальные ошибки на раннем этапе.

Инициализация базы данных начальными данными

После создания структуры базы данных необходимо заполнить её начальными значениями. Это позволяет избежать ошибок при первом запуске приложения и ускоряет начальное тестирование.

- Создайте отдельный SQL-скрипт

seed.sqlс командамиINSERT INTOдля каждой таблицы, где требуется начальное наполнение. - Используйте

BEGIN TRANSACTIONиCOMMITдля обеспечения атомарности загрузки данных. - Задавайте явные идентификаторы, если требуется контроль над связями между таблицами. Например, при добавлении записей в таблицы

usersиrolesс последующим связыванием черезuser_roles. - Для повторного наполнения базы рекомендуется предусмотреть команды

DELETE FROMилиTRUNCATEперед вставкой, чтобы избежать дублирования. - Избегайте жёстко захардкоженных дат и идентификаторов, заменяя их функциями, например

NOW()или генерацией UUID.

Для упрощения управления начальными данными в больших проектах:

- Разбейте скрипты на модули по сущностям:

seed_users.sql,seed_products.sqlи т.д. - Создайте мастер-скрипт, который вызывает их в нужном порядке с учётом внешних ключей.

- Храните файлы в системе контроля версий наряду со схемой базы данных.

Для автоматизации интеграции используйте инструменты миграций, такие как Flyway или Liquibase, добавляя начальные данные как отдельные миграции с чётким временем применения.

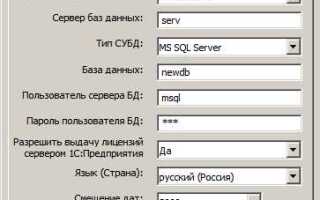

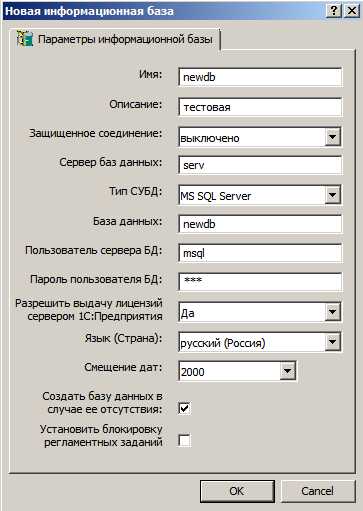

Настройка подключения к базе данных из приложения

Для подключения приложения к базе данных SQL необходимо указать точные параметры соединения. В конфигурационном файле задаются следующие ключи: host – IP-адрес или доменное имя сервера базы данных, port – порт подключения (обычно 5432 для PostgreSQL, 3306 для MySQL), database – имя целевой базы, user и password – учётные данные пользователя с соответствующими правами.

В Java-проектах рекомендуется использовать пул соединений, например HikariCP. В файле application.properties указываются параметры вида: spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/appdb, spring.datasource.username=appuser, spring.datasource.password=securepass.

Для Python (Django) подключение задаётся в settings.py в словаре DATABASES: 'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql', 'NAME': 'appdb', 'USER': 'appuser', 'PASSWORD': 'securepass', 'HOST': '127.0.0.1', 'PORT': '5432'.

В Node.js через библиотеку pg строка подключения может выглядеть так: const client = new Client({ host: 'localhost', port: 5432, user: 'appuser', password: 'securepass', database: 'appdb' });

После настройки рекомендуется протестировать соединение до запуска логики приложения. Используйте встроенные методы подключения или сторонние CLI-инструменты. Ошибки подключения логируются – проверяйте сообщения об отказе в доступе, неверных портах или невозможности установить SSL-соединение.

Храните конфиденциальные данные вне исходного кода – используйте переменные окружения или специализированные менеджеры секретов (например, Vault, AWS Secrets Manager).

Вопрос-ответ:

Какие шаги нужно выполнить для развертывания базы данных на SQL?

Для развертывания базы данных на SQL нужно выполнить несколько основных шагов. Во-первых, необходимо выбрать подходящую систему управления базами данных (СУБД), например, MySQL, PostgreSQL или Microsoft SQL Server. После этого нужно установить СУБД на сервер или локальный компьютер. Следующий шаг – создание самой базы данных с помощью SQL-команд, например, через интерфейс командной строки или с помощью графических инструментов. Затем создаются таблицы, индексы и другие объекты базы данных. Не забывайте про настройку прав доступа для пользователей. После этого можно наполнить базу данными и настроить резервное копирование для обеспечения безопасности информации.

Какие проблемы могут возникнуть при развертывании базы данных на SQL?

Основные проблемы при развертывании базы данных на SQL могут быть связаны с неправильной конфигурацией СУБД, недостаточными правами доступа, ошибками в SQL-запросах и сложностями при масштабировании базы. Также могут возникнуть проблемы с производительностью, если база данных слишком большая или неправильно настроена. Очень важно следить за корректностью выполнения запросов и по возможности оптимизировать их. Часто встречается и проблема с настройкой резервного копирования и восстановления данных, что может стать критическим в случае утраты информации.

Как правильно выбрать СУБД для развертывания базы данных на SQL?

Выбор СУБД зависит от нескольких факторов, таких как тип данных, нагрузка на систему, требования к масштабируемости и поддержка транзакций. Например, если ваша база данных будет работать с большим количеством данных и требовать высокой производительности, стоит рассмотреть PostgreSQL или MySQL. Если нужно поддерживать сложные транзакции, можно выбрать Microsoft SQL Server или Oracle. Также важна поддержка конкретных функций, таких как индексы или репликация. Помимо этого, стоит обратить внимание на стоимость лицензии, если вы выбираете платную СУБД.

Как настроить права доступа для пользователей в базе данных на SQL?

Для настройки прав доступа в SQL базе данных необходимо использовать команды, которые позволяют создавать пользователей и назначать им роли. В большинстве СУБД существует возможность разделить пользователей на группы с разными правами доступа, например, администраторов, обычных пользователей или только для чтения. Для этого можно использовать команды типа `GRANT` для предоставления прав и `REVOKE` для их отзыва. Важно внимательно следить за правами, чтобы не дать пользователям лишний доступ к конфиденциальной информации. Также рекомендуется использовать систему аудита для отслеживания действий пользователей в базе данных.

Какие инструменты можно использовать для мониторинга производительности базы данных SQL?

Для мониторинга производительности базы данных SQL можно использовать различные инструменты, как встроенные в СУБД, так и сторонние. Например, в MySQL и PostgreSQL есть системные представления и функции для мониторинга работы запросов и нагрузки на сервер. Также можно использовать сторонние решения, такие как Zabbix, Prometheus или Grafana, которые позволяют отслеживать различные метрики базы данных, такие как время выполнения запросов, использование CPU, нагрузка на диск и другие параметры. Важно настроить предупреждения, чтобы оперативно реагировать на проблемы, если производительность базы данных начинает снижаться.

Как правильно развернуть базу данных на SQL с нуля?

Для развертывания базы данных на SQL необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, нужно установить СУБД (систему управления базами данных), например, MySQL, PostgreSQL или Microsoft SQL Server. Затем создается структура базы данных, включая создание таблиц с необходимыми полями и связями между ними. После этого можно заполнять таблицы данными и настраивать индексы для ускорения запросов. Не забудьте про безопасность — настройте права доступа пользователей и установите резервное копирование данных.