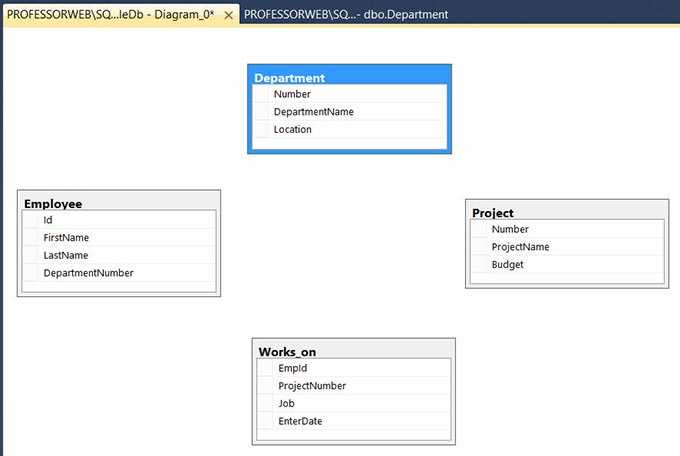

Прежде чем выполнять сложные запросы или модифицировать данные, необходимо точно понимать, с чем вы работаете. Структура таблицы – это её схема: названия столбцов, типы данных, ограничения, наличие индексов и автоинкрементных полей. Разные СУБД предлагают собственные инструменты для получения этой информации.

В MySQL для просмотра структуры таблицы чаще всего используют команду DESCRIBE table_name или сокращённую форму DESC table_name. Она возвращает список столбцов с указанием типов, допустимости NULL, ключей и значений по умолчанию. Альтернатива – запрос к информационной схеме: SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = ‘your_table’.

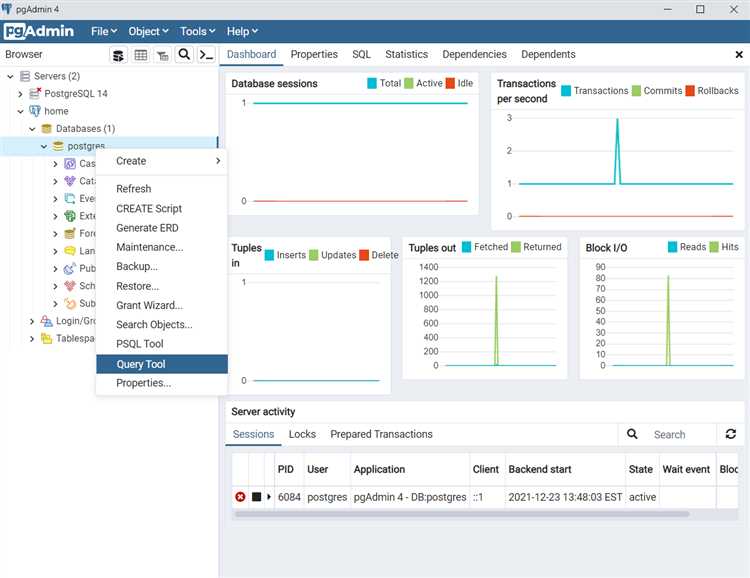

В PostgreSQL для получения структуры применяется команда \d table_name в psql или обращение к системному каталогу information_schema.columns. Также можно использовать pg_catalog.pg_attribute и pg_catalog.pg_class для получения детальной информации, включая внутренние параметры хранения данных.

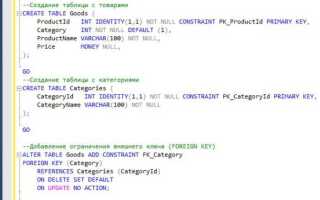

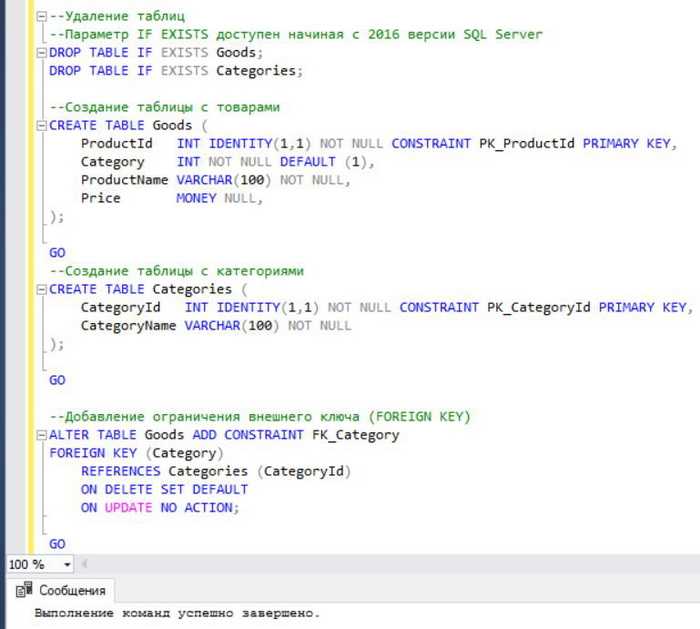

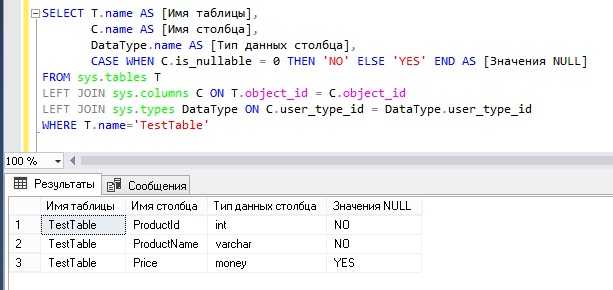

Если вы работаете с SQL Server, запрос к INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS или использование встроенной процедуры sp_help ‘table_name’ позволит получить подробности о столбцах, ограничениях и индексах. Команда EXEC sp_columns ‘table_name’ также возвращает полезные метаданные.

Понимание структуры таблицы – не академическая формальность, а практический инструмент: он позволяет избегать ошибок при обновлении данных, правильно использовать типы данных и индексировать таблицу для повышения производительности.

Как использовать команду DESCRIBE для просмотра структуры таблицы

Синтаксис: DESCRIBE имя_таблицы; или сокращённо – DESC имя_таблицы;. Например: DESCRIBE users;

Результат выполнения покажет каждое поле таблицы по отдельности. В колонке Field указывается имя столбца, Type – тип данных (например, INT, VARCHAR(255)), Null – допускает ли столбец значение NULL, Key – наличие индекса (PRI для первичного ключа, MUL – если участвует в другом индексе), Default – значение по умолчанию, и Extra – дополнительные свойства (например, auto_increment).

Команда DESCRIBE полезна при анализе существующих таблиц, особенно если отсутствует доступ к исходному SQL-коду создания. Она позволяет быстро понять, какие ограничения и типы данных заданы, и корректно сформировать запросы к таблице.

Для получения аналогичной информации в PostgreSQL следует использовать \d имя_таблицы в psql, а в SQL Server – запрос к системным представлениям, например, через sp_help имя_таблицы.

Чем отличается SHOW COLUMNS FROM от DESCRIBE

Обе команды возвращают информацию о столбцах таблицы, но есть технические отличия в реализации и возможностях.

- SHOW COLUMNS FROM – это более гибкая и расширяемая команда. Поддерживает указание базы данных:

SHOW COLUMNS FROM table_name FROM database_name;. Это полезно при работе с несколькими базами одновременно. - DESCRIBE – синоним

EXPLAIN table_name. Изначально предназначалась для быстрого просмотра структуры, но не поддерживает указание схемы напрямую, только через смену контекста базы данных. - Внутренние запросы:

SHOW COLUMNSобращается кINFORMATION_SCHEMA.COLUMNS, в то время какDESCRIBEможет использовать оптимизированные внутренние механизмы. - Поддержка СУБД:

SHOW COLUMNSспецифична для MySQL и MariaDB.DESCRIBEиспользуется также в других СУБД (например, Oracle и PostgreSQL через псевдокоманды), но с другим синтаксисом.

Для написания универсальных скриптов лучше использовать SHOW COLUMNS при работе с MySQL, особенно если нужно точно указать схему или анализировать таблицы в других базах без смены контекста. DESCRIBE удобна для быстрого просмотра структуры вручную.

Как получить структуру таблицы с помощью INFORMATION_SCHEMA

- Чтобы узнать все столбцы определённой таблицы, выполните:

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы' AND TABLE_SCHEMA = 'имя_схемы';COLUMN_NAME– имя столбцаDATA_TYPE– тип данныхIS_NULLABLE– допускает ли NULLCOLUMN_DEFAULT– значение по умолчаниюCHARACTER_MAXIMUM_LENGTH– максимальная длина (только для символьных типов)

Для получения информации о порядке столбцов и автоинкременте:

SELECT ORDINAL_POSITION, COLUMN_NAME, EXTRA

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы' AND TABLE_SCHEMA = 'имя_схемы';ORDINAL_POSITION– позиция столбца в таблицеEXTRA– дополнительные атрибуты, включаяauto_increment

Для фильтрации по определённой базе данных указывайте TABLE_SCHEMA, особенно при использовании нескольких схем. Используйте INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE, чтобы определить первичные и внешние ключи.

SELECT COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME

FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE

WHERE TABLE_NAME = 'имя_таблицы' AND TABLE_SCHEMA = 'имя_схемы';- Для выявления внешних ключей фильтруйте по

REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL - Для определения первичных ключей дополнительно проверьте

CONSTRAINT_NAME = 'PRIMARY'

INFORMATION_SCHEMA работает одинаково в большинстве СУБД, включая MySQL, PostgreSQL и SQL Server. Однако названия схем и представлений могут незначительно отличаться, уточняйте в документации конкретной СУБД.

Как узнать типы данных и ограничения столбцов

Чтобы определить типы данных и ограничения в существующей таблице, используйте команду DESCRIBE или SHOW COLUMNS в MySQL:

DESCRIBE имя_таблицы;

В PostgreSQL используйте запрос к системной таблице information_schema.columns:

SELECT column_name, data_type, is_nullable, column_default

FROM information_schema.columns

WHERE table_name = ‘имя_таблицы’;

Это даст точную информацию о типах, наличии значения по умолчанию и допустимости NULL для каждого столбца.

Для ограничений в PostgreSQL применяйте:

SELECT constraint_type, constraint_name

FROM information_schema.table_constraints

WHERE table_name = ‘имя_таблицы’;

В SQL Server можно использовать хранимую процедуру:

EXEC sp_help ‘имя_таблицы’;

В Oracle применяйте:

SELECT column_name, data_type, nullable, data_default

FROM user_tab_columns

WHERE table_name = ‘ИМЯ_ТАБЛИЦЫ’;

Для получения ограничений в Oracle выполните:

SELECT constraint_name, constraint_type

FROM user_constraints

WHERE table_name = ‘ИМЯ_ТАБЛИЦЫ’;

Всегда используйте верхний регистр имени таблицы в Oracle-запросах, иначе результат может быть пустым.

Изучение этих представлений и процедур – надёжный способ получить точную информацию без необходимости вручную анализировать DDL-скрипты.

Как просмотреть структуру временной таблицы

Временные таблицы в SQL создаются с помощью ключевого слова TEMPORARY и существуют только в пределах текущей сессии. Чтобы просмотреть их структуру, используется команда DESCRIBE или сокращённая форма DESC. Например, DESC #имя_таблицы для временных таблиц в SQL Server или DESC имя_таблицы в MySQL и PostgreSQL.

В SQL Server временные таблицы начинаются с символа # (например, #TempTable). Для получения структуры используйте sp_help '#TempTable' или SELECT * FROM tempdb.sys.columns WHERE object_id = OBJECT_ID('tempdb..#TempTable'). Это позволит увидеть имена столбцов, их типы, длину, допустимость NULL и другие свойства.

В PostgreSQL временные таблицы сохраняются в системной схеме pg_temp. Для получения их структуры используйте \d имя_таблицы в psql или выполните SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'имя_таблицы'.

Если временная таблица уже удалена по завершении сессии, её структура будет недоступна. Убедитесь, что команда выполняется в той же сессии, где таблица была создана.

Как вывести структуру таблицы в PostgreSQL

Для получения структуры таблицы в PostgreSQL используйте системную утилиту \d внутри интерактивной оболочки psql. Команда выполняется в следующем формате:

\d имя_таблицыАльтернативный способ – SQL-запрос к системной таблице information_schema.columns:

SELECT column_name, data_type, is_nullable, column_default

FROM information_schema.columns

WHERE table_name = 'имя_таблицы';Этот метод удобен при автоматизации или создании скриптов. Для детального анализа используйте представление pg_catalog.pg_attribute совместно с pg_class и pg_type:

SELECT a.attname AS column_name,

t.typname AS data_type,

a.attnotnull AS not_null

FROM pg_attribute a

JOIN pg_class c ON a.attrelid = c.oid

JOIN pg_type t ON a.atttypid = t.oid

WHERE c.relname = 'имя_таблицы' AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped;Чтобы увидеть ограничения, используйте представление information_schema.table_constraints и key_column_usage:

SELECT constraint_type, constraint_name, column_name

FROM information_schema.table_constraints tc

JOIN information_schema.key_column_usage kcu

ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name

WHERE tc.table_name = 'имя_таблицы';Если требуется просмотреть индексы таблицы:

SELECT indexname, indexdef

FROM pg_indexes

WHERE tablename = 'имя_таблицы';Как получить SQL-запрос создания таблицы (DDL)

В MySQL можно использовать команду SHOW CREATE TABLE имя_таблицы;. Результат содержит точный SQL-запрос, с которым была создана таблица, включая информацию об индексах, внешних ключах и типах данных.

В Oracle применяется DBMS_METADATA.GET_DDL. Запрос: SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('TABLE', 'ИМЯ_ТАБЛИЦЫ') FROM DUAL;. Обязательно убедитесь, что у пользователя есть права на использование пакета DBMS_METADATA.

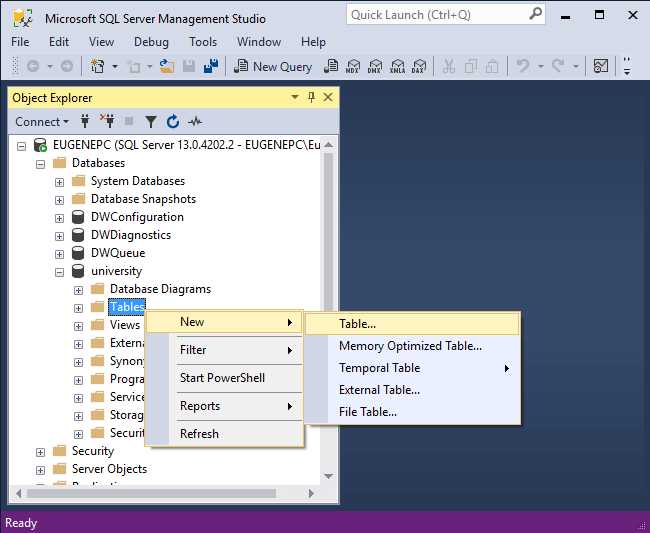

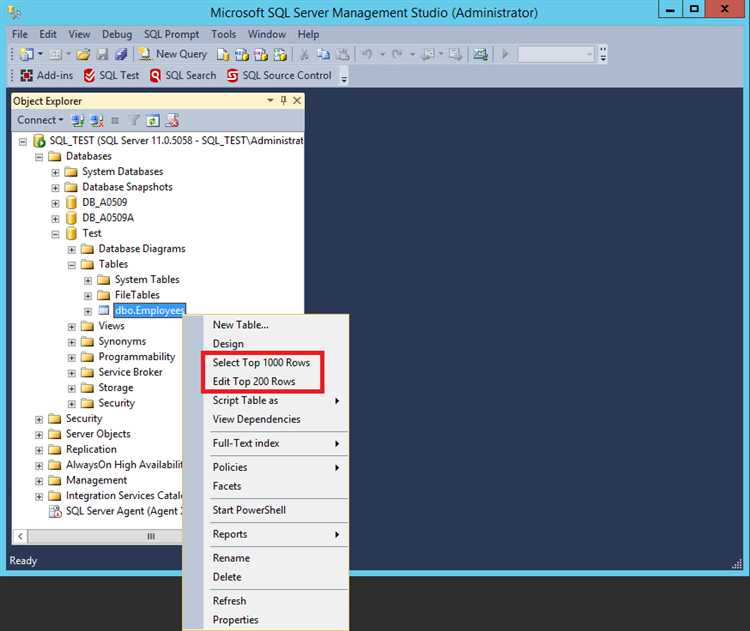

В SQL Server для генерации DDL используется SQL Server Management Studio. Клик правой кнопкой по таблице → «Script Table as» → «CREATE To» → «New Query Editor Window». Альтернативно можно использовать sp_helptext для хранимых процедур, но не для таблиц.

В SQLite структура таблицы возвращается командой .schema имя_таблицы в интерактивной консоли. Либо с помощью запроса: SELECT sql FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='имя_таблицы';.