Решение системы дифференциальных уравнений – важный процесс в математике, применяемый для моделирования различных физических, экономических и инженерных процессов. Системы могут быть как линейными, так и нелинейными, и требовать разных методов для нахождения решения. В этой статье мы рассмотрим, как пошагово подойти к решению системы дифференциальных уравнений.

Шаг 1: Запись системы уравнений – первым этапом всегда является правильная запись исходной системы. Важно правильно обозначить переменные и функции, которые встречаются в уравнениях. Часто системы представляют собой несколько уравнений, в которых каждая из переменных зависит от времени или другого параметра.

Шаг 2: Выбор метода решения – выбор метода зависит от типа системы. Для линейных систем часто применяются методы, такие как метод подстановки или метод матричных экспонент. Для нелинейных систем может потребоваться использование численных методов или аппроксимаций. Важно выбрать подходящий метод в зависимости от структуры уравнений и требуемой точности.

Шаг 3: Решение уравнений – на этом этапе происходит непосредственное решение системы, используя выбранный метод. Важно внимательно следить за каждой переменной и правильно интерпретировать полученные результаты. Этот процесс может потребовать нескольких промежуточных шагов, особенно в случае сложных нелинейных уравнений.

Понимание типов систем дифференциальных уравнений

Линейные системы дифференциальных уравнений представляют собой уравнения, в которых каждая переменная или ее производная встречается только в первой степени. Эти системы могут быть как однородными, так и неоднородными. В однородных системах все члены уравнений содержат переменные и их производные, в то время как в неоднородных появляется независимая от переменных функция.

Пример линейной системы:

dx/dt = a1x + b1y,

dy/dt = a2x + b2y

Нелинейные системы характеризуются присутствием произведений или более высоких степеней переменных и их производных. Такие системы требуют более сложных методов решения, так как общие аналитические решения существуют не всегда. В некоторых случаях возможно использовать приближенные методы или численные методы для нахождения решения.

Пример нелинейной системы:

dx/dt = x^2 + y,

dy/dt = xy + y^2

Еще одной важной классификацией является разделение систем на автономные и неавтономные. Автономные системы не зависят от времени явно, то есть уравнения системы не содержат независимую переменную времени. В неавтономных системах присутствует явное время, которое влияет на решение системы.

Пример автономной системы:

dx/dt = f(x, y),

dy/dt = g(x, y)

Пример неавтономной системы:

dx/dt = f(x, y, t),

dy/dt = g(x, y, t)

Как привести систему уравнений к стандартному виду для решения

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида:

\(\frac{dx}{dt} = f_1(x, y, t)\),

\(\frac{dy}{dt} = f_2(x, y, t)\)

Здесь \(x\) и \(y\) – функции времени \(t\), а \(f_1\) и \(f_2\) – заданные функции от переменных \(x\), \(y\) и \(t\). Важно, чтобы все производные были выражены явно через функции и переменные.

Если система содержит более высокие производные, их необходимо привести к системе первого порядка, введя дополнительные переменные. Например, для второго порядка дифференциального уравнения можно ввести новую переменную, равную первой производной, и таким образом преобразовать уравнение второго порядка в пару уравнений первого порядка.

Для системы с несколькими переменными важно привести все уравнения так, чтобы в каждом уравнении содержалась только первая производная по времени, а также, чтобы все переменные и функции были явно выражены через независимую переменную (в данном случае, время \(t\)).

После преобразования системы важно также проверить её на наличие особенностей, таких как нелинейность, которая может усложнить решение, и правильно выбрать метод для дальнейшего анализа или численного решения системы уравнений.

Применение метода подстановки для упрощения системы

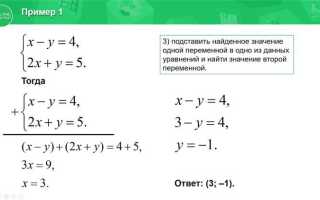

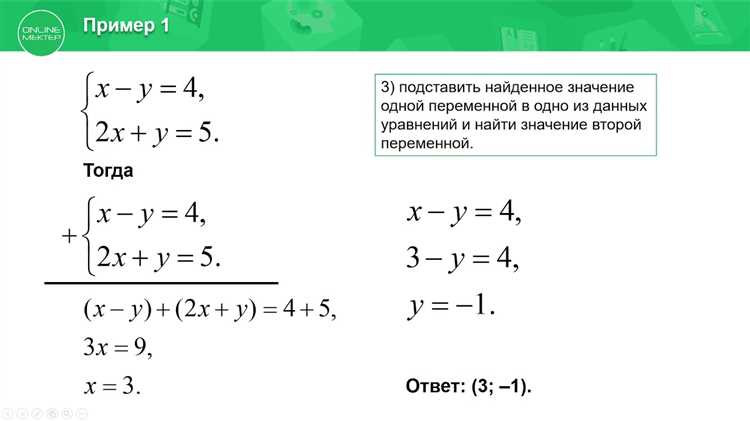

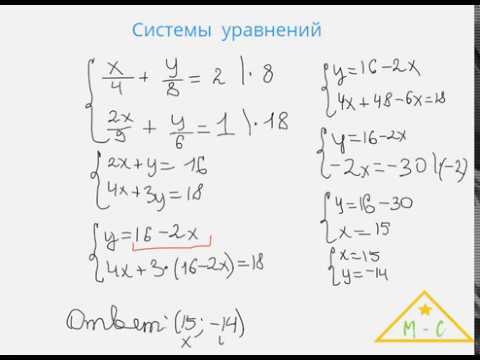

Алгоритм применения метода подстановки можно представить следующим образом:

- Выбор подходящей подстановки для замены одной из переменных в системе.

- Преобразование исходной системы с использованием выбранной подстановки.

- Решение полученной системы уравнений.

- Возврат к исходным переменным, если подстановка была сделана для упрощения.

Основные этапы метода подстановки:

- Для начала необходимо внимательно изучить систему уравнений и выявить взаимосвязи между переменными.

- Затем выбирается переменная, для которой можно провести подстановку, чтобы упростить систему (например, через линейное или нелинейное преобразование).

- После этого подставляются выражения для новых переменных, получая более простые уравнения, которые легче решить.

- После нахождения решения в новых переменных, оно подставляется обратно в исходные уравнения для получения окончательного результата.

Пример:

- Рассмотрим систему уравнений:

- dy/dx = x + y,

- dz/dx = x — z.

- Предположим, что введем подстановку y = z + C, где C — постоянная.

- Подставив это в первое уравнение, получаем более простое уравнение относительно z, которое можно решить.

- Затем подставляем найденное значение z обратно, чтобы найти y.

Этот метод упрощает задачу, сводя её к решению одной переменной, что значительно сокращает время на решение системы.

Использование матричного метода для решения линейных систем

Для решения системы линейных дифференциальных уравнений часто используется матричный метод. Этот метод позволяет представить систему уравнений в компактной и удобной для анализа форме.

Предположим, что данная система состоит из n линейных уравнений с m неизвестными. Система может быть записана в виде:

A * X = B

Здесь A – матрица коэффициентов (размерностью n × m), X – вектор неизвестных (размерностью m × 1), а B – вектор свободных членов (размерностью n × 1). Для решения системы необходимо найти вектор X, удовлетворяющий данному уравнению.

Один из самых распространенных методов решения таких систем – это использование обратной матрицы. Если матрица A является квадратной (n = m) и невырожденной (то есть ее детерминант не равен нулю), то решение системы можно найти, умножив обе стороны уравнения на обратную матрицу A-1:

X = A-1 * B

Если матрица A не квадратная или вырождена, можно использовать другие методы, такие как метод наименьших квадратов или сингулярное разложение матрицы (SVD), которые позволяют найти приближенное решение.

Матричный метод обладает рядом преимуществ: он позволяет эффективно решать большие системы линейных уравнений, а также легко обрабатывать системы с переменными, которые зависят от времени или других параметров. Этот подход используется в различных областях, включая физику, экономику, инженерные науки и машинное обучение.

Численные методы решения нелинейных систем дифференциальных уравнений

Решение нелинейных систем дифференциальных уравнений представляет собой сложную задачу, которая часто не поддается аналитическому решению. В таких случаях на помощь приходят численные методы, которые позволяют получить приближенные решения на основе дискретизации времени или пространства.

Одним из самых распространенных численных методов является метод Эйлера. Этот метод основывается на аппроксимации производной с использованием конечных разностей. Он прост в реализации, однако имеет ограничения по точности и стабильности для нелинейных систем.

Более точным является метод Рунге-Кутты. Он использует несколько промежуточных шагов для вычисления следующего значения функции, что значительно повышает точность по сравнению с методом Эйлера. Особенно эффективен этот метод для сложных нелинейных систем, где точность имеет решающее значение.

Метод конечных разностей также широко используется для численного решения нелинейных систем, особенно в задачах, связанных с дифференциальными уравнениями в частных производных. Он заключается в аппроксимации дифференциальных операторов с помощью конечных разностей, что позволяет преобразовать уравнение в систему линейных алгебраических уравнений.

Для решения жестких систем нелинейных дифференциальных уравнений применяются методы, такие как метод Адамса и метод Боша. Эти методы обеспечивают стабильность численного решения даже при больших шагах по времени, что делает их полезными в сложных динамических моделях.

Особое внимание стоит уделить методу Ньютона, который используется для решения систем нелинейных алгебраических уравнений, возникающих при аппроксимации решений нелинейных дифференциальных уравнений. Метод Ньютона является итерационным и позволяет эффективно находить решения при условии, что начальное приближение достаточно хорошее.

При решении нелинейных систем дифференциальных уравнений важно учитывать особенности конкретной задачи. Правильный выбор метода зависит от типа системы, требуемой точности и устойчивости решения. В некоторых случаях может понадобиться комбинирование различных методов для достижения оптимального результата.

Пошаговое решение системы с постоянными коэффициентами

Для решения системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами можно использовать метод собственных значений и собственных векторов. Рассмотрим систему первого порядка вида:

dx/dt = Ax,

где x – вектор состояния, а A – матрица постоянных коэффициентов.

Решение системы включает несколько ключевых этапов:

- Шаг 1: Запись системы в матричном виде

- Шаг 2: Нахождение собственных значений матрицы A

- Шаг 3: Нахождение собственных векторов

- Шаг 4: Построение общего решения

- Шаг 5: Применение начальных условий

- Шаг 6: Получение решения

Сначала перепишем систему в виде матричного уравнения:

dX/dt = A * X,

где X – вектор, состоящий из всех переменных системы, а A – матрица коэффициентов системы.

Для нахождения собственных значений матрицы A решаем характеристическое уравнение:

det(A — λI) = 0,

где λ – собственное значение, I – единичная матрица.

Для каждого собственного значения λ находим соответствующий собственный вектор v из уравнения:

(A — λI) * v = 0.

Общее решение системы будет линейной комбинацией экспоненциальных функций с собственными значениями в качестве показателей:

X(t) = c1 * e^(λ1 * t) * v1 + c2 * e^(λ2 * t) * v2 + …,

где c1, c2, … – произвольные константы, которые определяются начальными условиями системы.

Чтобы найти константы c1, c2, …, подставляем начальные условия в общее решение:

X(0) = X0,

где X0 – вектор начальных значений переменных системы.

Подставив начальные условия, решаем систему для c1, c2, … и получаем конкретное решение.

После нахождения всех констант, подставляем их в общее решение. Таким образом, мы получаем полное решение системы дифференциальных уравнений.

Проверка корректности найденного решения с помощью подстановки

Для того чтобы убедиться в корректности решения системы дифференциальных уравнений, необходимо выполнить подстановку найденного решения в исходные уравнения. Этот процесс позволяет проверить, удовлетворяет ли полученное решение всем уравнениям системы.

Процедура подстановки заключается в следующем: подставляем найденные функции в каждое дифференциальное уравнение системы, затем вычисляем производные и проверяем, равна ли каждая из них соответствующему члену уравнения. Если после подстановки все уравнения удовлетворяются, решение считается правильным.

Важно учитывать, что подстановка может выявить возможные ошибки в решении, такие как неверно найденные функции или ошибки в вычислениях. Подставляя найденное решение, можно сразу убедиться в его точности и в том, что оно удовлетворяет условиям задачи.

После выполнения подстановки важно также проверить, соответствуют ли начальные условия найденному решению, если они присутствуют в задаче. Если все проверки пройдены успешно, решение можно считать корректным.

Вопрос-ответ:

Что такое система дифференциальных уравнений и как она решается?

Система дифференциальных уравнений представляет собой набор нескольких уравнений, в которых присутствуют производные неизвестных функций по одному или нескольким независимым переменным. Решение такой системы состоит в нахождении функций, которые одновременно удовлетворяют всем уравнениям системы. Для решения системы применяются различные методы, включая аналитические методы, такие как метод подстановки, метод Эйлера, метод Рунге-Кутты, а также численные методы для более сложных случаев.

Какие методы можно использовать для решения системы дифференциальных уравнений?

Существует несколько основных методов решения системы дифференциальных уравнений. Один из них — это метод подстановки, при котором одно уравнение системы решается относительно одной переменной, после чего результаты подставляются в другие уравнения. Другой метод — численные методы, такие как метод Эйлера или метод Рунге-Кутты, которые используются, когда аналитическое решение системы невозможно или очень сложное. Эти методы основаны на приближенных вычислениях и позволяют получить решения на заданных интервалах. В некоторых случаях используются методы интегрирования по частям или преобразования, чтобы упростить систему.

Какую роль играет начальное условие при решении системы дифференциальных уравнений?

Начальные условия играют важную роль в решении системы дифференциальных уравнений, поскольку они определяют конкретное решение системы из множества возможных. Без начальных условий можно получить общее решение, которое будет представлять собой семейство кривых или функций. Однако, чтобы найти уникальное решение, необходимо задать начальные значения для всех переменных системы. Эти условия могут быть представлены значениями функций или их производных на начальном интервале времени или в других точках пространства, в зависимости от контекста задачи.

Что делать, если система дифференциальных уравнений не поддается решению аналитически?

Когда систему дифференциальных уравнений невозможно решить аналитически, на помощь приходят численные методы. Одним из самых простых является метод Эйлера, который представляет собой пошаговый процесс вычисления приближенных значений функции. Метод Рунге-Кутты, более точный, позволяет достичь лучших результатов за меньшее количество шагов. Для более сложных систем можно использовать методы, такие как метод конечных разностей или метод галерки. Важно отметить, что численные методы не дают точного решения, но могут предложить достаточно точные приближения для практических задач.