Определение и поиск локальных минимумов является одной из ключевых задач в численных методах и оптимизации. Локальный минимум функции – это точка, где значение функции меньше, чем в соседних точках, но не обязательно меньше, чем в других частях области. Задача нахождения локальных минимумов часто встречается в различных областях, таких как машинное обучение, компьютерная графика, обработка сигналов и другие. Для эффективного решения этой задачи необходимо использовать методы, которые могут точно и быстро выявить такие точки.

Один из самых распространённых способов нахождения локальных минимумов – это использование производных функции. В случае многомерных функций локальные минимумы можно искать с помощью методов градиентного спуска или других оптимизационных техник, таких как метод Ньютона. Важно помнить, что эти методы могут застревать в локальных минимумах, не достигая глобального минимума. Это делает задачу ещё более сложной, поскольку нужно учитывать не только точность поиска, но и возможности алгоритма избегать таких ловушек.

Для нахождения количества локальных минимумов в алгоритмах важно не только применить правильную теорию, но и грамотно настроить параметры алгоритма. Проблема поиска локальных минимумов сводится к задаче поиска экстремумов функции. Методы, такие как алгоритм имитации отжига или генетические алгоритмы, часто используются для решения этой задачи в сложных, многомерных пространствах. Важно также понимать, что число локальных минимумов зависит от особенностей самой функции и её параметров, поэтому методы анализа чувствительности могут существенно повысить точность и скорость решения задачи.

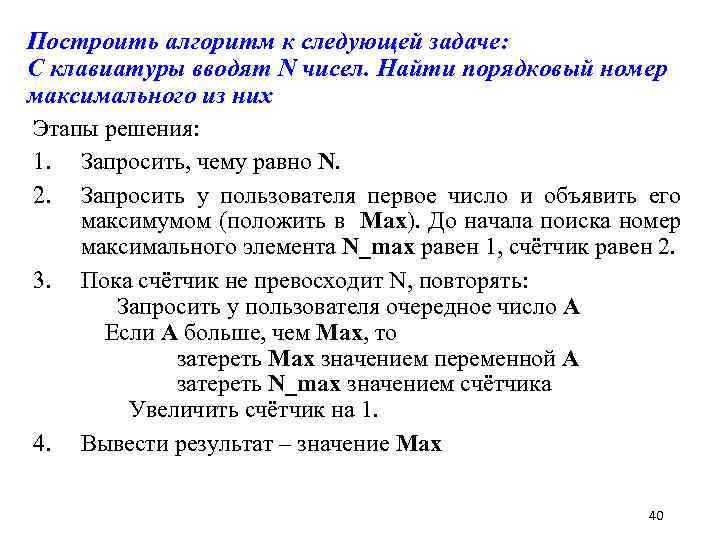

Алгоритм поиска локальных минимумов в одномерных функциях

Один из самых простых и часто применяемых методов – это метод градиентного спуска. Для функции f(x) он заключается в итерационном движении в направлении отрицательного градиента. Для одномерной функции градиент сводится к вычислению производной f'(x), и обновление значения переменной x происходит по формуле: x_{new} = x_{old} — α * f'(x), где α – это шаг, контролирующий скорость сходимости. Метод работает до тех пор, пока значение производной не станет близким к нулю или пока изменения функции не перестанут быть значимыми.

Метод золотого сечения применяется для поиска локальных минимумов в случае, когда функция монотонно убывает или возрастает в ограниченном интервале. Алгоритм основывается на разбиении интервала на два отрезка с использованием золотого отношения, что позволяет сузить область поиска до локального минимума без необходимости вычисления производных. Этот метод особенно эффективен, когда функция является непрерывной и достаточно гладкой.

Метод Ньютона – более сложный и быстрый, чем градиентный спуск, но он требует вычисления второй производной функции. Алгоритм начинается с начальной точки x_0 и на каждой итерации обновляется по формуле: x_{new} = x_{old} — f'(x) / f»(x), где f'(x) – первая производная функции, а f»(x) – вторая производная. Этот метод может сходиться быстрее, но он требует наличия хорошей аппроксимации второй производной.

В случае, если функция имеет несколько локальных минимумов, рекомендуется использовать алгоритмы с несколькими начальными точками или методы, которые избегают попадания в локальные минимумы, такие как метод симплекса или генетические алгоритмы. Важно также учитывать, что при численном поиске локальных минимумов важно правильно выбирать начальные условия и параметры алгоритма, чтобы гарантировать нахождение глобального минимума или хотя бы одного локального минимума в интервале поиска.

Использование градиентных методов для нахождения минимумов

Градиентные методы представляют собой эффективные алгоритмы для поиска локальных минимумов в многомерных функциях. Эти методы основываются на информации о градиенте функции, которая указывает направление наибольшего увеличения функции. Для поиска минимумов используется противоположное направление – направление наибольшего убывания.

Основным алгоритмом является метод градиентного спуска. Он итеративно перемещает точку в сторону антиградиента, рассчитывая новое положение на основе текущего значения градиента. Итерации продолжаются до тех пор, пока не будет достигнут условный минимум, то есть пока изменения в значении функции становятся достаточно малыми.

Ключевыми аспектами градиентного метода являются:

1. Шаг обучения (learning rate): Размер шага определяет, насколько сильно алгоритм будет смещаться в сторону антиградиента на каждой итерации. Слишком большой шаг может привести к «перескакиванию» минимумов, а слишком малый – замедлить процесс нахождения решения.

2. Локальные минимумы и глобальный минимум: Градиентный метод может застревать в локальных минимумах, особенно если функция имеет сложную структуру. В таких случаях для нахождения глобального минимума могут быть использованы модификации метода, такие как стохастический градиентный спуск или методы с моментумом, которые помогают избежать попадания в локальные минимумы.

3. Выбор начальной точки: Начальная точка может существенно повлиять на результат. Для сложных функций с множеством локальных минимумов желательно использовать несколько начальных точек, чтобы повысить вероятность нахождения глобального минимума.

Для решения задачи нахождения локальных минимумов в больших и сложных задачах часто применяются адаптивные методы, такие как адаптивный градиентный спуск (AdaGrad), RMSprop или Adam, которые регулируют шаг в зависимости от предыдущих градиентов, улучшая стабильность и скорость сходимости алгоритма.

Кроме того, для повышения точности нахождения минимумов, могут использоваться методы вторичных производных, такие как метод Ньютона, который применяет информацию о кривизне функции, что позволяет ускорить сходимость вблизи точки минимума. Однако его вычислительная сложность выше, что делает его менее подходящим для задач с большим количеством параметров.

Таким образом, выбор градиентного метода для нахождения минимумов зависит от структуры задачи, особенностей функции и требований к точности и скорости сходимости. Важно учитывать параметры, такие как шаг обучения и начальные условия, для достижения наилучших результатов.

Как анализировать поведение функции с несколькими переменными

Для анализа функции с несколькими переменными важно понимать её поведение в разных точках пространства. Первый шаг – вычисление частных производных функции. Частные производные дают информацию о том, как функция изменяется по каждой из переменных, при фиксированных остальных. Это позволяет определить направления наибольшего роста функции.

Следующий этап – исследование критических точек. Критические точки – это такие, где все частные производные равны нулю или не существуют. Для нахождения таких точек нужно решить систему уравнений, состоящую из частных производных функции. Эти точки могут быть потенциальными минимумами, максимумами или седловыми точками.

После нахождения критических точек важно провести анализ с использованием второго порядка производных. Для этого вычисляются частные производные второго порядка, составляя матрицу Гессе. Матрица Гессе содержит вторые производные функции по всем парам переменных и помогает классифицировать критические точки. Если детерминант матрицы Гессе положителен, точка является локальным минимумом или максимумом в зависимости от знака главной диагонали. Если детерминант отрицателен, точка – седловая.

Для более точного анализа поведения функции в окрестности критической точки важно учитывать знак вторых производных по каждой переменной. Если все вторые производные положительны, то функция имеет локальный минимум. Если все отрицательны – локальный максимум. В случае смешанных знаков следует ожидать седловую точку.

Важным инструментом для анализа многомерных функций являются контуры уровня, которые представляют собой множества точек, на которых функция принимает постоянные значения. Эти контуры могут помочь визуализировать, как функция изменяется в разных областях и где она может достигать локальных экстремумов.

Необходимо учитывать, что функции с несколькими переменными могут обладать сложной геометрией, в которой не всегда возможно найти глобальный минимум или максимум. В таких случаях применяется численный анализ для приближённого поиска экстремумов.

Методы поиска локальных минимумов в дискретных задачах

Для поиска локальных минимумов в дискретных задачах применяются несколько эффективных методов. Рассмотрим наиболее популярные и подходящие для различных типов задач.

Один из ключевых методов – это метод полного перебора. Он состоит в том, чтобы проверить все возможные комбинации значений переменных задачи, что позволяет точно определить минимальное значение. Однако этот подход требует значительных вычислительных ресурсов, особенно при большом количестве переменных или когда пространство решений велико. Для задач с ограниченным числом переменных данный метод может быть весьма эффективен, но он не подходит для задач с большой размерностью.

Метод поиска по соседям (или метод горы и долины) предполагает, что из текущей точки решение будет улучшаться, если мы двигаемся к соседям, которые предлагают меньшие значения. Этот метод работает путем последовательного перехода в более «глубокие» точки. Основная проблема – зависимость от начальной точки. Если начальная точка выбрана близко к глобальному минимуму, поиск локального минимума будет успешным, но если стартовая позиция выбрана неправильно, поиск может застрять на локальном минимуме.

Алгоритм случайных поисков (или метод случайных скачков) используется для обхода проблемы попадания в локальные минимумы, которая возникает в традиционном поиске по соседям. В нем алгоритм случайным образом выбирает направление движения и исследует новые соседние точки. Такой подход помогает избежать зависимостей от начальной точки и повышает шансы на нахождение глобального минимума, но его недостаток – необходимость в большом количестве итераций и отсутствии точной гарантии на нахождение решения за конечное время.

Метод отжигания (Simulated Annealing) основан на имитации процесса охлаждения материала, когда система с каждым шагом становится все менее склонной к изменениям, чтобы минимизировать свою энергию. Этот метод позволяет избегать попадания в локальные минимумы, так как в процессе «охлаждения» возможно кратковременное движение в менее выгодные области, что может привести к нахождению лучшего решения. Однако для эффективной работы требуется тщательная настройка параметров, таких как скорость «охлаждения».

Другим подходом является использование эволюционных алгоритмов, таких как генетический алгоритм. Этот метод подразумевает создание популяции возможных решений и их эволюцию путем применения операций скрещивания и мутаций. Генетические алгоритмы могут эффективно искать локальные минимумы и могут быть адаптированы для конкретных дискретных задач. Однако они также требуют значительных вычислительных ресурсов и правильной настройки операторов мутаций и скрещивания.

Для дискретных задач, где пространство решений ограничено, также применяются методы динамического программирования и ветвей и границ. Эти методы могут эффективно работать с ограниченными ресурсами, исключая нецелесообразные пути и сосредотачиваясь на более перспективных областях поиска. Однако они не всегда могут гарантировать нахождение всех локальных минимумов, особенно в случае с высокой сложностью задачи.

Выбор метода зависит от структуры задачи, размера пространства решений и требуемой точности. Важно учитывать, что большинство алгоритмов поиска локальных минимумов требуют настройки параметров и могут иметь разные характеристики по времени работы в зависимости от конкретной задачи.

Роль численных методов в вычислении локальных минимумов

Численные методы играют ключевую роль в нахождении локальных минимумов, особенно для сложных функций, где аналитическое решение невозможно. Алгоритмы численного оптимизации, такие как градиентный спуск, методы Ньютоновского типа и алгоритмы на основе поиска по сетке, позволяют эффективно вычислять минимумы в многомерных пространствах. В отличие от аналитических методов, численные подходы не требуют точной формы функции и могут работать с функциями, содержащими шум или неопределенности.

Одним из базовых методов является градиентный спуск. Он требует вычисления градиента функции в каждой точке и использует направление наибольшего спуска для поиска минимума. Метод прост в реализации и эффективен для функций с хорошими свойствами гладкости. Однако для сложных функций с несколькими минимумами или сильными неровностями градиентный спуск может застрять в локальном минимуме, не найдя глобальное решение.

Для борьбы с этим недостатком применяются модификации, такие как метод стационарных точек или метод глобальной оптимизации, включающий различные эвристики, например, алгоритм отжига (simulated annealing). Эти методы используют случайные изменения, чтобы избежать застревания в локальных минимумах, исследуя более широкий диапазон возможных решений, что повышает шансы нахождения глобального минимума.

Метод Ньютона использует вторые производные функции, что позволяет более точно находить направления для спуска, ускоряя процесс оптимизации в случае хорошей аппроксимации функции. Однако его использование ограничено из-за необходимости вычисления матрицы Гессе, что может быть вычислительно дорогим для многомерных задач.

Другим важным инструментом является метод случайных поисков, который часто применяется в задачах с большим количеством переменных. Такой подход менее чувствителен к начальным условиям и способен эффективно работать даже с функциями, которые трудно аппроксимировать стандартными методами.

Выбор численного метода зависит от конкретной задачи, характеристик функции и требований к точности решения. Важно учитывать компромисс между вычислительной сложностью и точностью. Например, методы с большей вычислительной нагрузкой, такие как метод Ньютона, могут быть предпочтительны для гладких функций, в то время как для функций с большим количеством локальных минимумов лучше использовать глобальные методы оптимизации.

Независимо от выбранного метода, важно тестировать алгоритм на разных начальных точках и проверять полученные результаты для выявления возможных ошибок, связанных с локальными минимумами. Успех численных методов заключается в их способности адаптироваться к особенностям задачи и эффективно находить решение в условиях ограничений на время и ресурсы.

Алгоритмы для поиска локальных минимумов в сложных многогранных пространствах

Поиск локальных минимумов в многогранных пространствах с высокой размерностью представляет собой сложную задачу, особенно когда функции имеют множество минимумов и не обладают простыми аналитическими свойствами. Для таких случаев разработано несколько алгоритмов, которые можно условно разделить на два типа: детерминированные и стохастические.

1. Градиентные методы

Градиентные методы остаются одним из наиболее популярных инструментов для нахождения локальных минимумов в многогранных пространствах. Однако для сложных многомерных функций обычный градиентный спуск может застревать в локальных минимумах.

- Метод градиентного спуска с моментумом: модификация стандартного метода, которая помогает преодолевать локальные минимумы за счет накопления «инерции» при движении по направлению градиента. Это улучшает сходимость и снижает вероятность попадания в ловушки.

- Адаптивные градиентные методы (AdaGrad, RMSProp, Adam): используют адаптивные шаги, что позволяет быстрее сходиться при наличии шумных или сложных функций.

Градиентные методы эффективны при наличии гладких и дифференцируемых функций, но их производительность может существенно ухудшиться на сложных многогранных пространствах с сильной нелинейностью.

2. Метод Симуляции Отжига

Метод симуляции отжига (Simulated Annealing) основывается на аналогии с физическим процессом кристаллизации, где система постепенно охлаждается, и вероятность перехода в более высокое состояние энергии уменьшается с каждым шагом.

- Этот метод эффективен при наличии множества локальных минимумов, поскольку позволяет избежать застревания в одном минимуме, случайным образом принимая менее выгодные шаги с некоторой вероятностью.

- Параметры охлаждения играют ключевую роль. Если температура снижается слишком быстро, вероятность нахождения глобального минимума снижается.

Основное преимущество – возможность поиска глобального минимума, но за счет высоких вычислительных затрат и необходимости оптимизации параметров охлаждения.

3. Эволюционные алгоритмы

Эволюционные алгоритмы, такие как генетические алгоритмы, также активно применяются для поиска локальных минимумов в сложных пространствах.

- Генетический алгоритм: использует популяцию решений, которая эволюционирует путем отбора, скрещивания и мутаций. Этот метод устойчив к многим локальным минимумам, поскольку работает с множеством решений одновременно.

- Дифференциальная эволюция: отличается тем, что генетическая информация о решении представлена не только в виде хромосомы, но и в виде отличий между индивидуумами. Это позволяет более эффективно исследовать пространство.

Эволюционные алгоритмы полезны, когда пространство поиска трудно анализируемо, и не существует простых методов для вычисления градиента.

4. Методы роя частиц

Метод роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) основывается на модели поведения роя, где каждый элемент роя является частицей, которая перемещается по пространству в поисках наилучшего решения. В отличие от градиентных методов, PSO не требует вычисления производных, что делает его удобным для нелинейных, дискретных или шумных функций.

- Алгоритм поддерживает баланс между локальным поиском (поиск в окрестности текущего положения) и глобальным поиском (перемещение через всё пространство).

- Этот метод применим к задачам с несколькими локальными минимумами, так как он эффективно исследует пространство и избегает локальных оптимумов, используя случайные изменения в траекториях частиц.

Однако, как и другие стохастические методы, PSO может требовать большого числа итераций для получения точных результатов и может быть чувствителен к настройке параметров.

5. Гибридные методы

Гибридные методы сочетают преимущества различных алгоритмов, чтобы повысить эффективность поиска локальных минимумов.

- Комбинированные методы: использование градиентных методов в качестве локального поиска и эволюционных или роя частиц для глобального поиска позволяет добиться баланса между точностью и временем вычислений.

- Методы на основе кластеризации: в некоторых случаях предварительная кластеризация пространства поиска позволяет разделить его на более простые участки, что уменьшает сложность задачи.

Гибридные методы позволяют значительно улучшить результаты, сочетая достоинства разных подходов, но требуют тщательной настройки и учета особенностей задачи.

Заключение

Поиск локальных минимумов в сложных многогранных пространствах требует применения специализированных алгоритмов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Выбор метода зависит от характеристик задачи: гладкости функции, наличия шума, числа минимумов и вычислительных ресурсов. Важно учитывать, что большинство методов является стохастическими, и результат может варьироваться от запуска к запуску, что требует применения нескольких подходов для получения наиболее надежных решений.

Вопрос-ответ:

Как определить количество локальных минимумов в функции?

Для определения количества локальных минимумов в функции нужно использовать методы анализа ее производных. Локальные минимумы можно найти, вычислив первую и вторую производные функции. Локальный минимум возникает в точке, если первая производная равна нулю, а вторая производная положительна. Для более точного подсчета важно учитывать поведение функции в окрестностях таких точек и использовать численные методы, если аналитическое решение невозможно.

Как можно найти локальные минимумы с помощью численных методов?

Для поиска локальных минимумов можно применить численные методы оптимизации, такие как метод градиентного спуска или методы Ньютона. Эти методы начинают с некоторой начальной точки и постепенно «спускаются» к минимуму, используя информацию о градиенте или второй производной. Численные методы полезны в случаях, когда аналитическое решение невозможно или слишком сложное для вычисления. Однако важно выбрать подходящие параметры, чтобы избежать попадания в локальные минимумы, не являющиеся глобальными.

Что такое локальные минимумы и как их отличить от глобальных?

Локальный минимум — это точка функции, в которой она принимает наименьшее значение среди соседних точек. Это не обязательно самое минимальное значение на всей области функции. Глобальный минимум — это точка, где функция принимает наименьшее значение на всей своей области определения. Локальные минимумы могут существовать в разных частях функции, и их количество зависит от формы функции и метода, используемого для поиска. Важно различать эти два типа минимумов, поскольку задачи оптимизации часто требуют нахождения глобального минимума, что сложнее из-за наличия локальных минимумов.

Как использовать алгоритм градиентного спуска для нахождения локальных минимумов?

Алгоритм градиентного спуска используется для поиска локальных минимумов путем итеративного движения в направлении наибольшего уменьшения функции. На каждом шаге вычисляется градиент функции (вектор частных производных) и делается шаг в сторону уменьшения значения функции. Размер шага (так называемый коэффициент обучения) играет важную роль: если он слишком велик, можно «перепрыгнуть» через минимум, а если слишком мал, процесс может затянуться. Алгоритм продолжается до тех пор, пока изменения в значении функции или в координатах не станут достаточно малыми, что указывает на достижение локального минимума.

Можно ли с помощью алгоритмов нахождения локальных минимумов предсказать поведение сложных систем?

Алгоритмы поиска локальных минимумов могут быть полезны для анализа и оптимизации параметров сложных систем, таких как физические модели, нейронные сети и экономические модели. Однако предсказать поведение всей системы с помощью этих алгоритмов можно только в тех случаях, когда система поддается моделированию с точными функциями потерь или целевой функцией. В реальных сложных системах, где присутствуют шум, неопределенности и нестабильные параметры, результаты таких методов могут быть ограниченными, и для более точных прогнозов потребуется использование других подходов.

Что такое локальные минимумы и как их можно найти в алгоритмах?

Локальный минимум в математике и алгоритмах — это точка функции, в которой значение функции меньше, чем в соседних точках. Это не обязательно глобальный минимум, но для данной области функции он является минимальным. В алгоритмах нахождение локальных минимумов может происходить через различные методы, такие как градиентный спуск, методы поиска по сетке, или использование различных эвристик. Например, для поиска локального минимума в многомерных функциях часто применяется градиентный спуск, который движется по направлению, противоположному градиенту функции, постепенно приближаясь к точке с минимальным значением.

Какие алгоритмы лучше всего подходят для нахождения локальных минимумов?

Для нахождения локальных минимумов применяются разные алгоритмы в зависимости от особенностей задачи. Наиболее распространенным является градиентный спуск, который используется для оптимизации и нахождения минимумов дифференцируемых функций. Это метод итерационного поиска, который постепенно уменьшает значение функции по направлению градиента. Однако для более сложных задач, где функция может иметь несколько минимумов, используются более сложные методы, такие как методы с ограничениями или стохастический градиентный спуск. Также существуют алгоритмы глобальной оптимизации, например, эволюционные алгоритмы или алгоритмы имитации отжига, которые могут помочь найти глобальный минимум или хотя бы хороший локальный минимум.