SQL (Structured Query Language) – это язык запросов, который используется для работы с базами данных. Он является основным инструментом для извлечения, обновления и управления данными в таких системах, как MySQL, PostgreSQL, SQLite и другие. Для того чтобы стать уверенным пользователем SQL, нужно понять базовые принципы, а также освоить ключевые команды, которые позволяют эффективно взаимодействовать с данными.

Начать изучение SQL с нуля можно, следуя поэтапно. Первый шаг – это установка подходящей системы управления базами данных (СУБД). Для новичков часто рекомендуется MySQL или PostgreSQL, поскольку они бесплатны и широко используются в различных проектах. Установив СУБД, можно приступать к созданию первых таблиц и написанию запросов.

Основные SQL-команды, которые стоит изучить на начальном этапе:

- SELECT – используется для выборки данных из таблиц.

- INSERT – позволяет добавлять новые записи в таблицы.

- UPDATE – необходим для изменения существующих данных.

- DELETE – применяется для удаления данных из таблиц.

После того как освоены базовые команды, следующим шагом станет работа с условиями (например, WHERE), операторами сортировки (ORDER BY) и функциями агрегации (COUNT, AVG, SUM). Эти знания позволят работать с большими объемами данных и выполнять более сложные запросы.

Практика – это ключ к освоению SQL. Рекомендуется постоянно писать запросы, анализировать их результат и решать практические задачи. Существуют онлайн-ресурсы, такие как SQLZoo или LeetCode, которые предлагают задачи разной сложности, от простых до очень сложных, что позволяет улучшать свои навыки с каждым днем.

Выбор подходящего инструмента для работы с SQL

Для работы с SQL необходимо выбрать инструмент, который будет соответствовать вашим целям и уровню подготовки. Есть несколько вариантов, каждый из которых подходит для разных задач и типов пользователей.

Для начинающих подойдет использование простых, интуитивно понятных инструментов. Например, DB Browser for SQLite – бесплатный и легкий в освоении инструмент для работы с базами данных SQLite. Он подходит для первых шагов в изучении SQL, так как позволяет работать с небольшими базами данных, создавать запросы и просматривать результаты без лишних настроек.

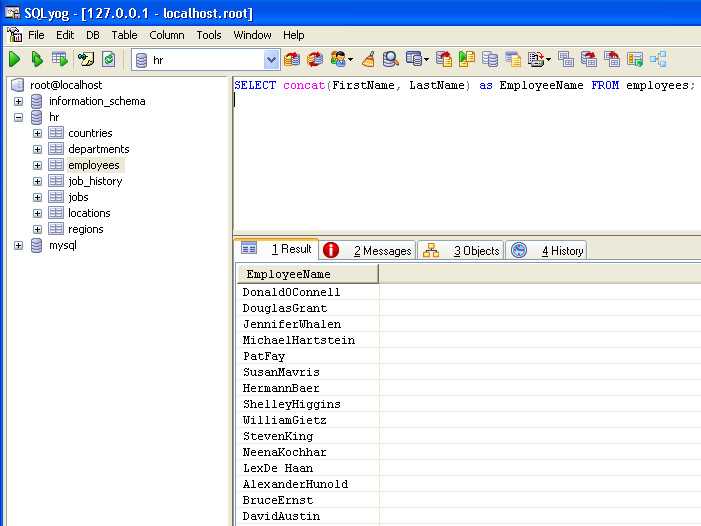

Если вы хотите научиться работать с более мощными СУБД, обратите внимание на MySQL Workbench или pgAdmin для PostgreSQL. Оба инструмента поддерживают сложные запросы, визуализацию данных и интеграцию с сервером. MySQL Workbench предоставляет удобный графический интерфейс для создания запросов, управления пользователями и анализа производительности серверов MySQL. pgAdmin – лучший выбор для работы с PostgreSQL, также предлагает расширенные функции для администрирования и анализа.

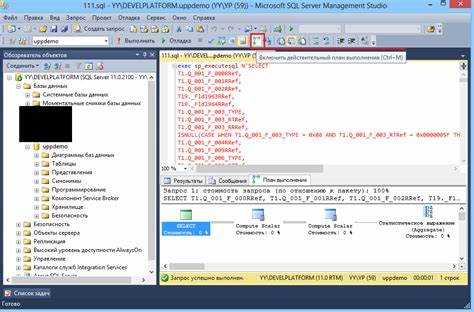

Для тех, кто хочет работать с более сложными системами, подойдет SQL Server Management Studio (SSMS) для работы с Microsoft SQL Server. Этот инструмент предоставляет богатый функционал для работы с базами данных на уровне администрирования и разработки, но требует более глубоких знаний.

Не менее важным аспектом выбора инструмента является поддержка интеграции с другими технологиями. Если вы планируете использовать SQL в сочетании с другими языками программирования, например, Python или Java, вам будет полезен инструмент с возможностью написания и тестирования запросов в рамках интегрированной среды разработки, например, DBeaver. Он поддерживает работу с различными СУБД и позволяет взаимодействовать с базами данных через JDBC или ODBC.

Не стоит забывать и о web-решениях. Сервисы, такие как phpMyAdmin, подходят для работы с базами данных на удаленных серверах через веб-интерфейс. Этот инструмент удобен для тех, кто работает с хостингами и не имеет доступа к серверу напрямую.

При выборе инструмента важно также учитывать требования к системе. Многие из перечисленных инструментов работают на всех основных операционных системах, однако, если вы ограничены в выборе ОС, например, работаете только на Linux или MacOS, стоит обратить внимание на совместимость инструмента с вашей системой.

Установка и настройка СУБД для практики

Для эффективного освоения SQL необходимо установить систему управления базами данных (СУБД). Наиболее популярные варианты для начинающих – MySQL, PostgreSQL и SQLite. Рассмотрим процесс установки и настройки каждой из них.

MySQL – одна из самых распространенных СУБД. Для её установки перейдите на официальный сайт MySQL Downloads. Скачайте и установите MySQL Installer для Windows или используйте пакетный менеджер Homebrew для macOS: brew install mysql. После установки запустите MySQL и создайте свою первую базу данных с помощью команды CREATE DATABASE имя_базы;.

PostgreSQL предлагает более сложную и функциональную платформу. Для установки скачайте установочный файл с официального сайта PostgreSQL Downloads. После установки запустите pgAdmin для удобной работы с базой данных. Для начала работы создайте базу данных командой CREATE DATABASE имя_базы;.

SQLite – это встроенная СУБД, не требующая отдельной серверной установки. Для её использования достаточно скачать библиотеку с сайта SQLite Downloads и подключить её к проекту. SQLite идеально подходит для небольших проектов и экспериментов с SQL.

После установки СУБД, рекомендуется ознакомиться с её командной строкой или графическим интерфейсом для удобной работы с базами данных. Например, в MySQL и PostgreSQL можно использовать командную строку для выполнения SQL-запросов, а в PostgreSQL дополнительно доступен pgAdmin. Для практики с SQLite можно использовать команду sqlite3 имя_файла.db для создания и работы с базой данных через консоль.

В процессе работы с СУБД часто понадобится подключить клиента для удалённого доступа. Для MySQL и PostgreSQL доступны такие программы, как MySQL Workbench и DBeaver. DBeaver также поддерживает работу с SQLite, что делает его универсальным инструментом для всех типов баз данных.

Основные SQL-запросы: создание, чтение, обновление и удаление данных

Для работы с базой данных используют четыре основные операции: создание, чтение, обновление и удаление данных. Эти операции часто обозначаются аббревиатурой CRUD (Create, Read, Update, Delete). Рассмотрим каждый из этих запросов и их особенности.

Создание данных (INSERT) используется для добавления новой записи в таблицу. Пример запроса для добавления одного значения в таблицу «users»:

INSERT INTO users (name, age, email)

VALUES ('Иван Иванов', 25, 'ivan@example.com');

В этом запросе указаны столбцы, в которые будут вставлены данные, и сами значения для этих столбцов. Убедитесь, что количество значений совпадает с количеством столбцов.

Чтение данных (SELECT) используется для извлечения данных из таблицы. Это один из самых частых запросов, позволяющий получать данные в разных форматах. Пример запроса для получения всех пользователей старше 18 лет:

SELECT * FROM users WHERE age > 18;

Запрос возвращает все данные из таблицы «users», где значение столбца «age» больше 18. Можно выбирать конкретные столбцы, например:

SELECT name, email FROM users WHERE age > 18;

Обновление данных (UPDATE) применяется для изменения существующих данных. Например, чтобы обновить адрес электронной почты пользователя с id = 1, используйте следующий запрос:

UPDATE users SET email = 'newemail@example.com' WHERE id = 1;

Здесь указывается, какой столбец нужно обновить, и условие, по которому будет найдено нужное значение. Без условия WHERE изменится весь столбец, что может привести к неожиданным результатам.

Удаление данных (DELETE) позволяет удалить одну или несколько записей из таблицы. Например, чтобы удалить пользователя с id = 1, выполните запрос:

DELETE FROM users WHERE id = 1;

Как и в случае с UPDATE, использование условия WHERE критично для избежания удаления всех данных в таблице.

Каждый из этих запросов имеет свою специфику, и важно понимать, когда и как их правильно использовать. Для безопасности всегда полезно проверять результаты запросов перед их выполнением, особенно при работе с данными в продакшн-среде.

Как правильно работать с таблицами и связями между ними

Каждая таблица в SQL должна содержать как минимум один уникальный столбец – это будет её ключ. Обычно это первичный ключ (PRIMARY KEY), который гарантирует уникальность каждой записи. Пример: если у вас есть таблица пользователей, то уникальным идентификатором может быть столбец с ID.

Кроме первичного ключа, важно также понимать, как устанавливать связи между таблицами. Основными видами связей являются:

- Один к одному – это связь, когда каждой записи в одной таблице соответствует только одна запись в другой. Например, один пользователь может иметь только одну учетную запись в системе, и наоборот.

- Один ко многим – наиболее часто встречающаяся связь, когда одной записи в первой таблице соответствует несколько записей во второй. Например, один клиент может сделать несколько заказов, но каждый заказ принадлежит только одному клиенту.

- Многие ко многим – используется, когда записи в двух таблицах могут быть связаны между собой в произвольной степени. Примером может быть связь между студентами и курсами, где один студент может учиться на нескольких курсах, а курс может быть выбран несколькими студентами.

Для установления связей в SQL часто используются внешние ключи (FOREIGN KEY). Внешний ключ указывает на первичный ключ другой таблицы, обеспечивая целостность данных. Например, если таблица заказов содержит внешний ключ, который ссылается на таблицу клиентов, то каждый заказ будет связан с конкретным клиентом. Важно использовать правильное именование внешних ключей, чтобы было понятно, на какой столбец в какой таблице они ссылаются.

При проектировании базы данных важно избегать дублирования данных. Вместо того чтобы хранить повторяющуюся информацию, лучше организовать таблицы так, чтобы данные сохранялись в одном месте, а другие таблицы ссылались на них. Это улучшает производительность и облегчает поддержку базы данных.

Следующий этап – нормализация. Нормализация помогает избежать избыточности данных и обеспечить логичную структуру базы. В процессе нормализации данные делятся на несколько таблиц с минимальными повторениями, а связи между ними строятся с помощью внешних ключей. Однако не стоит чрезмерно нормализовать данные, так как это может привести к большому количеству соединений при запросах, что снизит производительность.

При работе с несколькими связанными таблицами важно также учитывать индексы. Индексы ускоряют поиск и обработку данных, особенно при выполнении запросов с соединениями (JOIN). Для часто используемых в соединениях столбцов рекомендуется создать индексы, что повысит скорость работы базы данных.

Заключение: правильно организованные таблицы и связи между ними – это основа эффективной работы с базой данных. Важно планировать структуру данных заранее, учитывать типы связей и применять соответствующие ограничения для обеспечения целостности и производительности.

Использование фильтров и сортировка данных с помощью SQL

Фильтрация данных в SQL осуществляется с помощью оператора WHERE, который позволяет выбрать строки, соответствующие определённым условиям. Это важно для работы с большими базами данных, когда необходимо извлечь только нужные записи. Например, если нужно получить список всех сотрудников, работающих в отделе продаж, запрос будет выглядеть так:

SELECT * FROM employees WHERE department = 'Sales';В SQL можно использовать различные операторы для более точной фильтрации. Это могут быть операторы =, !=, >, <, >=, <= для сравнения числовых и текстовых значений. Например, для поиска сотрудников с зарплатой больше 50000 запрос будет таким:

SELECT * FROM employees WHERE salary > 50000;Для работы с текстовыми данными часто используют операторы LIKE и IN. LIKE позволяет искать строки, которые соответствуют шаблону. Пример поиска всех сотрудников, чьи имена начинаются с буквы «А»:

SELECT * FROM employees WHERE name LIKE 'A%';Оператор IN позволяет выбрать строки, значения которых совпадают с одним из элементов в списке. Пример поиска сотрудников, работающих в нескольких отделах:

SELECT * FROM employees WHERE department IN ('Sales', 'Marketing');Сортировка данных выполняется с помощью оператора ORDER BY. Этот оператор позволяет упорядочить строки по одному или нескольким столбцам. По умолчанию данные сортируются по возрастанию, но для сортировки по убыванию нужно использовать ключевое слово DESC. Например, для сортировки сотрудников по возрасту в порядке убывания:

SELECT * FROM employees ORDER BY age DESC;Также можно сортировать по нескольким столбцам. Например, для сортировки по отделу, а затем по зарплате сотрудников в каждом отделе:

SELECT * FROM employees ORDER BY department, salary DESC;Важно помнить, что использование фильтров и сортировки улучшает производительность запросов, так как ограничивает выборку данных и упрощает её анализ. Комбинированное использование WHERE и ORDER BY позволяет гибко работать с данными и получать точные результаты.

Обработка сложных запросов: объединение таблиц и подзапросы

Для эффективной работы с базами данных часто необходимо объединять несколько таблиц или использовать подзапросы. Эти техники позволяют извлекать более сложные данные, чем простые запросы к одной таблице. Рассмотрим основные способы объединения таблиц и применения подзапросов.

Объединение таблиц

- INNER JOIN – возвращает только те строки, которые присутствуют в обеих таблицах.

- LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN) – возвращает все строки из левой таблицы и соответствующие строки из правой таблицы. Если в правой таблице нет соответствующих строк, результат будет содержать NULL.

- FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN) – возвращает все строки из обеих таблиц, независимо от того, есть ли соответствующие записи.

Пример использования INNER JOIN:

SELECT employees.name, departments.department_name FROM employees INNER JOIN departments ON employees.department_id = departments.department_id;

Подзапросы

Подзапрос – это запрос, вложенный внутри другого запроса. Он может быть использован в различных частях запроса: в SELECT, WHERE, или FROM. Подзапросы бывают двух типов:

- Скалярный подзапрос – возвращает одно значение. Используется в местах, где ожидается одно значение.

- Табличный подзапрос – возвращает несколько строк и столбцов. Он может быть использован в операторе FROM или в других местах, где требуются таблицы.

Пример скалярного подзапроса:

SELECT name FROM employees WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees);

Этот запрос возвращает имена сотрудников, чья зарплата выше средней по компании. Подзапрос вычисляет среднюю зарплату, и результат используется в основном запросе.

Пример табличного подзапроса:

SELECT e.name, e.salary FROM employees e WHERE e.department_id IN (SELECT department_id FROM departments WHERE department_name = 'HR');

В этом примере подзапрос возвращает список department_id для отдела «HR», который используется в основном запросе для фильтрации сотрудников.

Практические рекомендации

- Не забывайте оптимизировать подзапросы. Если подзапрос возвращает много данных, это может сильно замедлить выполнение запроса.

- Используйте индексы на столбцах, по которым происходит объединение таблиц. Это ускорит выполнение запросов с JOIN.

- Если подзапросы используются в WHERE, убедитесь, что они не возвращают слишком много данных. Иногда можно заменить подзапрос на JOIN, что будет работать быстрее.

- Не перегружайте запросы лишними объединениями или подзапросами, если можно выполнить задачу проще.

Отладка SQL-запросов: как искать и исправлять ошибки

При написании SQL-запросов ошибки могут возникать по разным причинам, и для их эффективного поиска и устранения нужно понимать, как анализировать код и диагностировать проблемы. Ниже представлены ключевые шаги для отладки SQL-запросов.

1. Проверка синтаксиса

Ошибки синтаксиса – одна из самых распространённых причин неправильного выполнения запроса. Многие СУБД предоставляют подробные сообщения об ошибках, которые включают информацию о строке с проблемой. Первое, на что стоит обратить внимание, это:

- Отсутствие или лишние запятые, скобки и кавычки.

- Неправильное использование ключевых слов, таких как SELECT, WHERE, FROM и т.д.

- Опечатки в именах таблиц и столбцов.

3. Проверка типов данных

Многие ошибки происходят из-за несоответствия типов данных. Например, попытка сравнения строкового поля с числовым значением приведёт к ошибке. Важно всегда проверять, что данные в столбцах соответствуют предполагаемым типам.

4. Использование промежуточных запросов

Для диагностики сложных запросов полезно разбивать их на несколько промежуточных запросов. Например, если у вас есть вложенный запрос, вы можете сначала выполнить внутренний запрос, чтобы проверить, что он возвращает корректные данные.

5. Обработка NULL-значений

Неверная обработка NULL-значений может привести к неожиданным результатам. Например, в условии WHERE при сравнении с NULL нужно использовать IS NULL или IS NOT NULL, а не обычные операторы сравнения.

6. Использование LIMIT

7. Логирование и трассировка запросов

Многие СУБД предлагают функции логирования, которые записывают все выполненные запросы. Включив эту опцию, можно отслеживать, какой запрос вызвал ошибку. Логирование полезно для обнаружения неочевидных проблем, таких как неверные параметры или неправильные индексы.

8. Внимание к индексации

Неоптимизированные запросы могут приводить к долгому времени выполнения, что особенно важно при отладке. Используйте EXPLAIN или аналогичные инструменты для анализа плана выполнения запроса и убедитесь, что индекс используется корректно.

9. Ошибки в агрегатных функциях

Агрегатные функции, такие как COUNT, SUM или AVG, часто дают неожиданные результаты, если используются с неверными условиями или группировкой. Убедитесь, что правильно применяете GROUP BY и HAVING.

10. Проверка прав доступа

Ошибка может быть связана с отсутствием прав доступа к таблице или данным. Проверьте, что у пользователя, под которым выполняется запрос, есть необходимые привилегии для чтения или изменения данных.

Следуя этим рекомендациям, можно существенно улучшить процесс отладки SQL-запросов и быстрее находить и исправлять ошибки.

Вопрос-ответ:

С чего начать изучение SQL, если я никогда не работал с базами данных?

Если вы только начинаете изучать SQL, первым шагом стоит понять, что такое базы данных и зачем они нужны. SQL (Structured Query Language) — это язык запросов для работы с базами данных. Прежде всего, научитесь основам: как создавать таблицы, вставлять в них данные и извлекать информацию с помощью запросов. Хорошей отправной точкой будет установка простого инструмента, например, MySQL или PostgreSQL, и выполнение базовых операций, таких как создание и удаление таблиц, добавление записей и извлечение данных с помощью SELECT-запросов.

Какие книги или курсы лучше выбрать для изучения SQL с нуля?

Для новичков хорошими источниками могут быть книги вроде «SQL для начинающих» или «Изучаем SQL». Эти книги объясняют принципы работы с базами данных в доступной форме. Также можно пройти онлайн-курсы на платформах вроде Coursera, Udemy или Stepik, где есть интерактивные задания и видеоуроки. Многие курсы предлагают практические задания, что помогает быстрее освоить материал. Важно выбирать материалы, которые начинают с простых примеров и постепенно переходят к более сложным темам.

Что такое нормализация данных и почему она важна при изучении SQL?

Нормализация данных — это процесс организации данных в базе для минимизации избыточности и зависимости. Суть нормализации в том, чтобы разделить данные на несколько таблиц и установить между ними связи, что помогает избежать повторяющихся данных и облегчает поддержку базы. Понимание нормализации важно, потому что это помогает создавать эффективные и логичные структуры данных, которые будут легче поддерживать в будущем. На начальных этапах изучения SQL полезно разобраться с такими принципами, как создание таблиц и определение ключей, а также основные нормальные формы (1НФ, 2НФ, 3НФ).

Как проверять, правильно ли я пишу SQL-запросы?

Для проверки правильности SQL-запросов можно использовать несколько методов. Во-первых, если вы работаете с реальной базой данных, вы можете выполнять запросы в SQL-редакторе, который сразу укажет на ошибки, если они есть. Многие системы управления базами данных (СУБД) такие как MySQL Workbench, DBeaver или PostgreSQL имеют встроенные инструменты для проверки синтаксиса. Во-вторых, существует много онлайн-платформ и SQL-сандбоксов, где можно писать и тестировать запросы в реальном времени, например, SQLFiddle или W3Schools SQL Tryit Editor. Важно также понимать, что помимо синтаксических ошибок, нужно тестировать запросы на реальных данных, чтобы удостовериться, что они выполняются корректно.